中野又左衛門

宝暦6年(1756年)~文政11年(1828年)享年72歳

INTRODUCTION

江戸の“すし”に目をつけ、

本格的に“粕酢”の醸造を手がける。

冒険をおそれないフロンティア精神で、

今日に至るミツカングループの歴史を拓いた。

初代又左衛門は宝暦6年(1756年)に小栗喜左衛門家(おぐり きざえもん け)の長男として誕生した。半田村の有力な酒造家であった中野半左衛門家の幼い後継者の後見人として乞われ、養子に入ったのが、20歳の頃。以来、20余年にわたり半左衛門家の家業を守り続けた。

文化元年(1804年)、後継者の成長を見届け、正式に分家を許された又左衛門は、独立して創業。その年の秋、江戸に向けて旅立った。

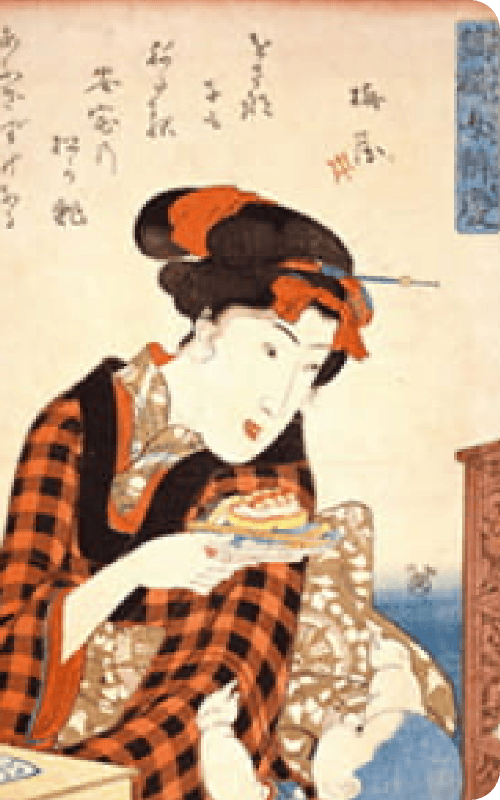

“半熟れ(はんなれ)ずし”

江戸に到着した又左衛門は、そこで当時流行のきざしを見せはじめていた“すし”に出会う。それは現在の“握りずし”の原型となった“半熟れ(はんなれ)”(※)と呼ばれるものだった。

※“熟れずし”から“早ずし”へ移行する中間のすし。元々の“すし”は塩漬けにした魚を米飯に漬け、乳酸発酵させる熟れずしで一年以上かけて作っていた。一方、酢を一部加えて発酵を早めた押しずしの一種が“半熟(はんなれ)れずし”である。

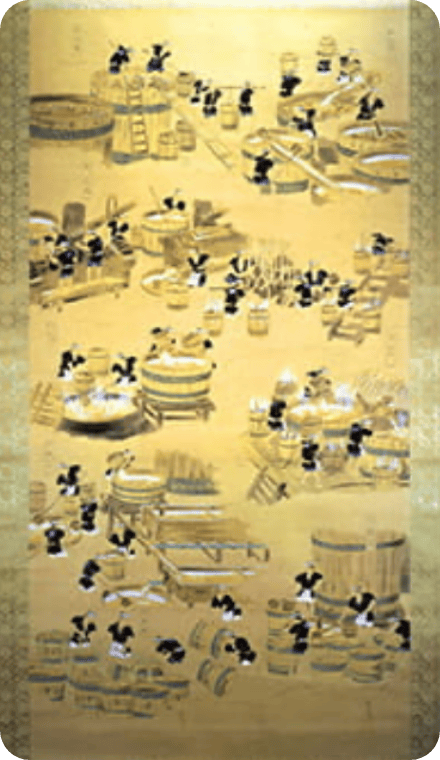

又左衛門は、現在のミツカングループの基となる中野又左衛門家を興し、酒造業のかたわら、酒粕を原料とした“粕酢”の製造をはじめていた。

しかし、当時にあっては、酒造家が酢をつくるということはまったく考えられないことだった。酒桶に酢酸菌が入ると、お酒が全部「酢」になってしまうからだ。

そんなリスクをあえて承知で、初代又左衛門は粕酢づくりに取り組んでいた。

江戸で“半熟れ”を食した又左衛門は、この“すし”には自分のつくる“粕酢”の甘みや旨みが合うと確信。

半田に帰ると、さっそく江戸での大量需要を見込んで、本格的な酢づくりをスタートさせる。

おすしの歴史とミツカンの歴史は、深い関わりをもっているのだ。

酒で培われた知多の海運力と販売ルートを活かして、船で江戸に粕酢を送り込んだ。

又左衛門の“粕酢”はやがて江戸で評判のすし屋でも使われるまでになっていった。

“半熟れ”(後に早ずし)の流行という追い風を味方につけた初代又左衛門の強運と冒険をおそれぬフロンティア精神こそが、ミツカングループの原点といっても過言ではないだろう。

初代又左衛門は、文化13年(1816年)、酢の経営を25歳になった太蔵(たぞう)に譲り、“酢屋勘次郎”(すやかんじろう)を名乗らせた。自らは“増倉屋三六”(ますくらや さんろく)を名乗り酒造業に専念することになる。

家督を譲るに際し、初代は、事業経営・家督の心構えを伝える八ヶ条の「言置(いいおき)」を定め、二代目に託した。「先祖、一族を含め、周囲の人々に支えられてこそ、家業が成り立つ」。

そのメッセージは、今日に至るまで中埜家の家訓として生き続けている。

- 一、神仏を大切に信心せよ

- 一、先祖代々の年忌は怠りなく勤めよ

- 一、火の元はとくに気を付け醸造倉の釜や工場は必ず見て回るようにせよ

- 一、他人や召し使いに対しては無慈悲なことはけっしてしてはならぬ

- 一、夫婦はむつまじくせよ

- 一、半六家、本家(半左衛門家)をおろそかにしないように

- 一、親喜左衛門(おや きざえもん)(小栗)家の相続はなんとか血縁を求めてもらいたい

- 一、自分と家内が生存中は年々二季大晦日に金七両二分宛小遣いとして渡してもらいたい