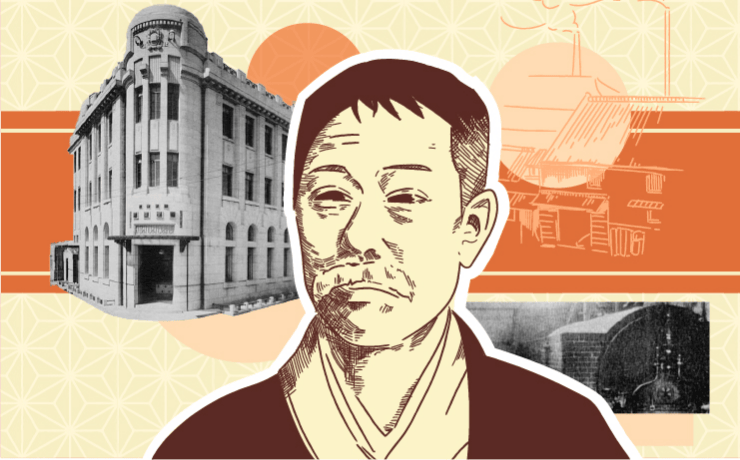

中埜又左衛門

元治元年(1864年)~大正8年(1919年)享年55歳

INTRODUCTION

世の中の動きを冷静に見極め、

四代目から引き継いだビール事業からの撤退を決断。

東西の生産拠点の強化に努めるとともに、

工場の近代化や醸造技術の改良にも取り組んだ。

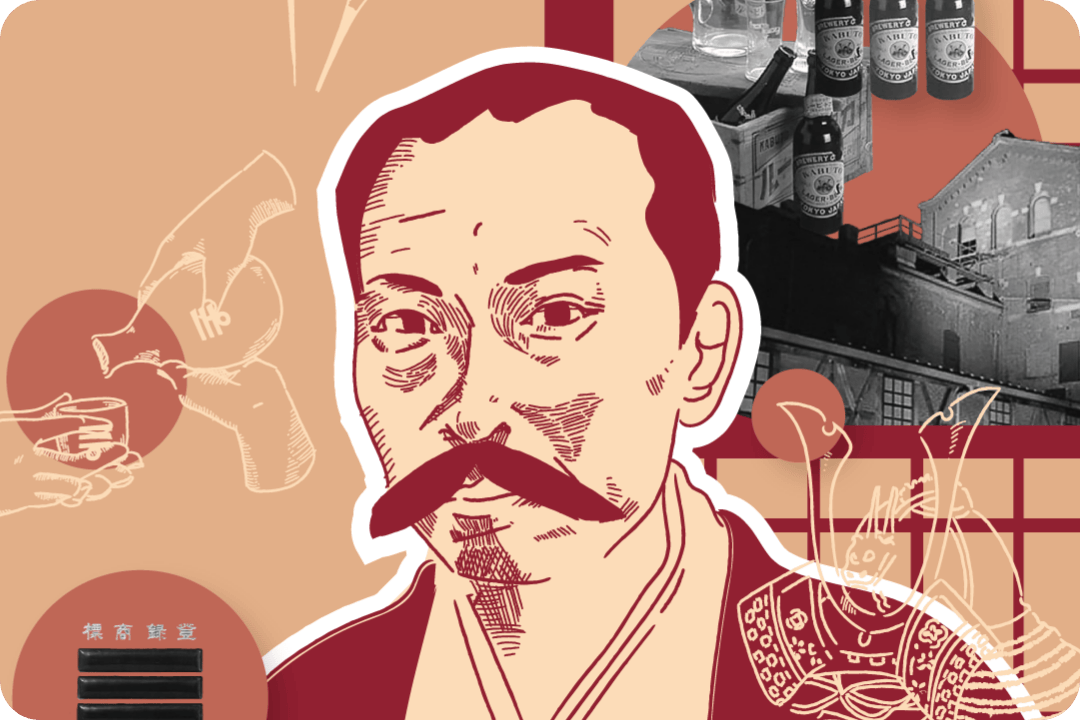

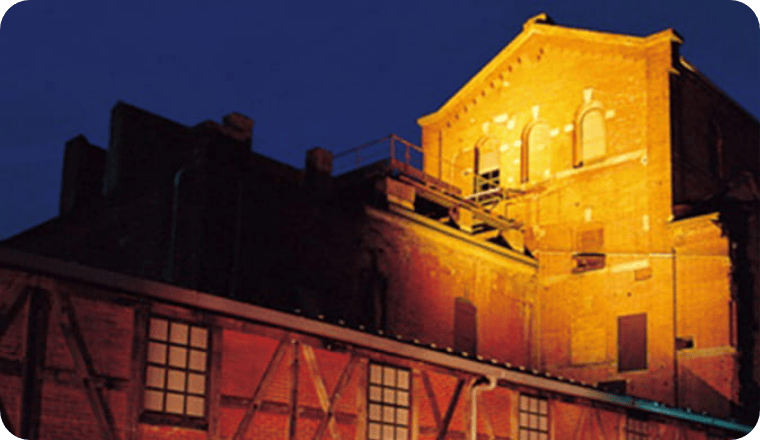

五代又左衛門は、先代が創業した丸三麦酒を株式会社化し、その社長を兼ねることになる。今もその一部が残る赤レンガの近代的なビール工場を建設。最新の醸造機械も原料も本場ドイツから輸入して、本物のビール造りにこだわった。名前を「丸三麦酒」から「カブトビール」に改めた。しかし、当時のビール業界はすさまじい競争時代のまっただ中にあった。カブトビールは、日本麦酒(恵比寿)、大阪麦酒(アサヒ)、ジャパン・ブリュワリー(麒麟)、札幌麦酒(サッポロ)という大資本を向こうにまわしながらも善戦していた。

明治39年(1906年)巨大な大日本麦酒(戦後は現サッポロと現アサヒに分割)が合併により誕生するなどトラスト化の動きを見るや、五代目は一転してビール事業を売却。この先の経営難を見越して大英断を下すことになる。

伝統的な酢づくりの業界に、醸造業の先端を行くビールのノウハウを持ち込んだことは、決して無駄なことではなかった。 たとえば、明治33年(1900年)に建設された新工場(南倉)では、近代的な装置を導入し、徹底した機械化の第一歩を踏み出している。また、同年にドイツに醸造技術習得のため社員を派遣。その帰国を待って、明治35年(1902年)に醸造試験所を開設し、食酢醸造技術の改良にも努めている。いずれも、ビール事業を通じて得たノウハウが本業に計り知れないメリットをもたらした例といえるだろう。

“中埜銀行の設立” “インフラ整備”

又左衛門は代々、家業である酢づくりを大切にしつつ、常にその時代に必要とされているものは何かを考え、又左衛門家だけでなく半田という地域全体を発展させる道を模索してきた。

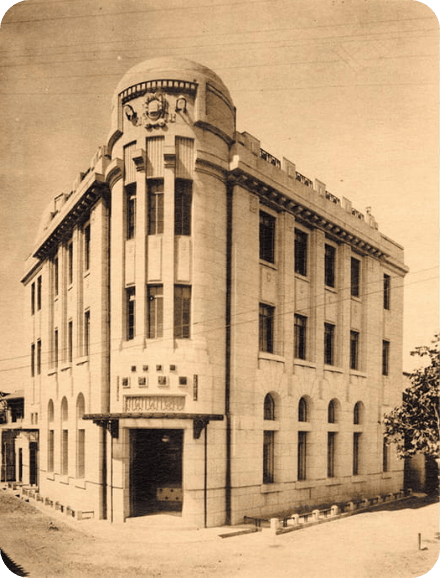

その代表的なものが、五代又左衛門が明治34年(1901年)に設立した、中埜一族の共同出資による銀行「中埜銀行」。当時にして20万円という大金を資本金としてスタートした中埜銀行は、又左衛門一族の安定した資金力をもとに、地元のさまざまな企業をサポートし、地域振興に大きな役割を果たした。

※ 中埜銀行は昭和13年(1938年)に、国策により名古屋の伊藤銀行に吸収され、のちに東海銀行となった。

一方で、名古屋電灯とも協力関係を結び、半田のインフラ整備に乗り出し、明治43年(1910年)には「知多瓦斯(ちたがす)会社」の設立にも尽力。又左衛門たちの胸のうちには、家業の発展の礎となった半田という地に、恩返しをしたいという思いがあったのかもしれない。

五代目は堅実守成の人であったが、現状に満足することなく、西と東の生産拠点強化にも奔走した。

明治38年(1905年)には尼崎工場を設立し、関西での生産基盤を確立。一連の融資は「中埜銀行」がバックアップを行った。

さらに、関西に続き、東京においても生産基盤を確立するべく、食酢工場の共同経営に参画し、大正8年(1919年)、「丸寿合資会社(まるすごうしがいしゃ)」を設立した。

しかし、その年、五代目は無念の死を遂げる。五代目の思いは、六代目へと受け継がれ、数年後に共同経営だった工場は中埜酢店直営の「東京分工場」となった。