お酢の機能

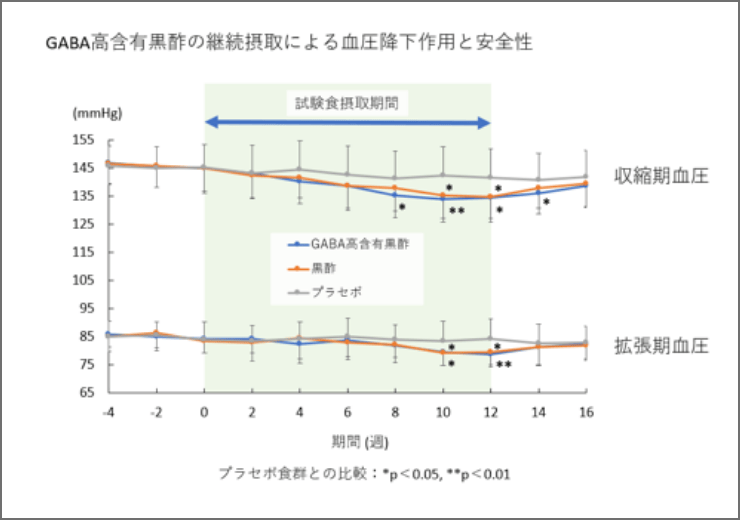

GABA 高含有黒酢の継続摂取による血圧低下降下と安全性

天然素材由来の酢酸とγ-aminobutyric acid(GABA)は血圧降下作用を持つことが知られています。通常のお酢には多く含まれないGABAを独自の製法で富化するとともに、酢酸とGABAの血圧に対する相乗効果を研究しました。GABA高含有黒酢を毎日摂取することで、血圧の有意な低下が見られましたが、GABAと酢酸の組み合わせによる相加・相乗的な降圧効果は見られませんでした。とはいえ、酢酸を含むお酢、酢酸とGABA双方を含むお酢ともに血圧コントロールに有益であるため、今後のさらなる研究に期待がかかります。

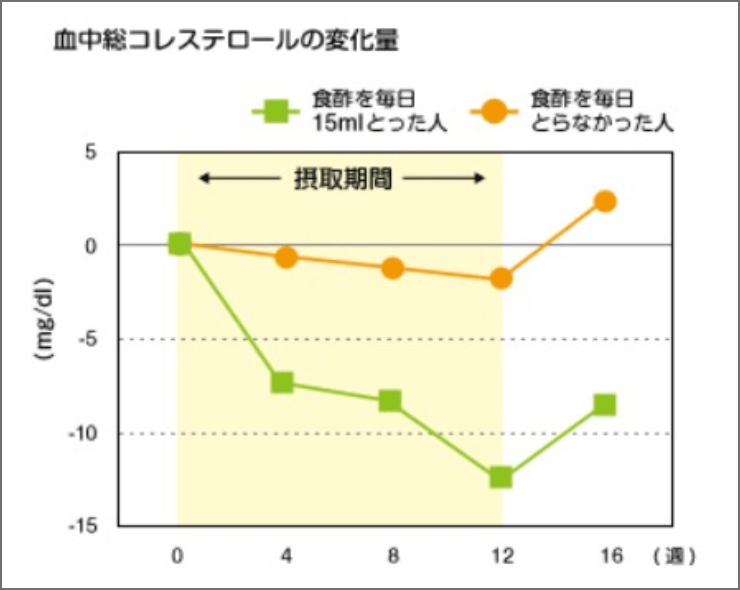

食酢飲料の血清総コレステロールに及ぼす影響および安全性の検討

脂質異常症(高脂血症)は、高血圧や喫煙と並んで、心筋梗塞や狭心症などを引き起こす動脈硬化の大きな危険因子の一つです。

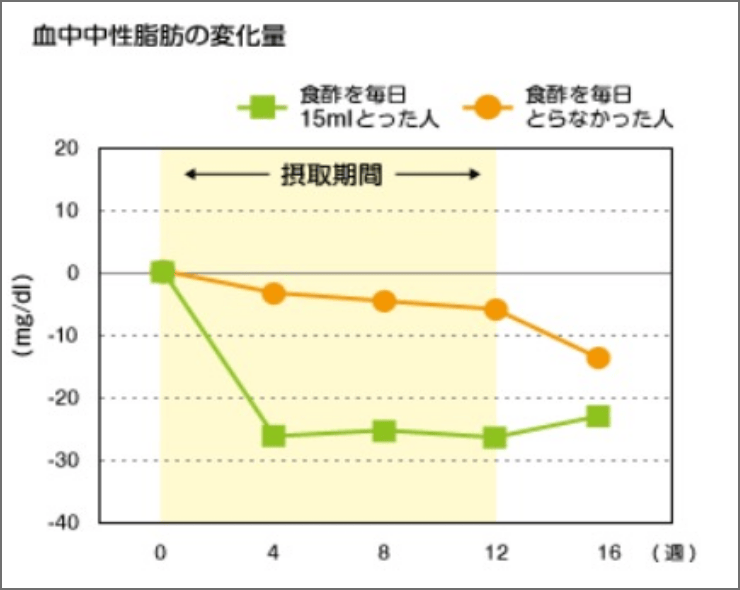

お酢の主成分である「酢酸」には、高めの血中脂質を低下させる働きがあることが科学的に証明されました。(※)ここでいう「血中脂質」とは「血中総コレステロール」と「血中中性脂肪」を指しています。「高めの血中中性脂肪低下」は肥満気味者(BMI25~30)を対象とした試験によるものです。

グラフは「食酢飲料の血清総コレステロールに及ぼす影響および安全性の検討」(健康・栄養食品研究8(1):13-26 2005)より作成

グラフは「 Vinegar intake reduces body weight, body fat mass, and serum triglyceride levels in obese Japanese subjects」(Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry73:1837-1843 2009)より作成

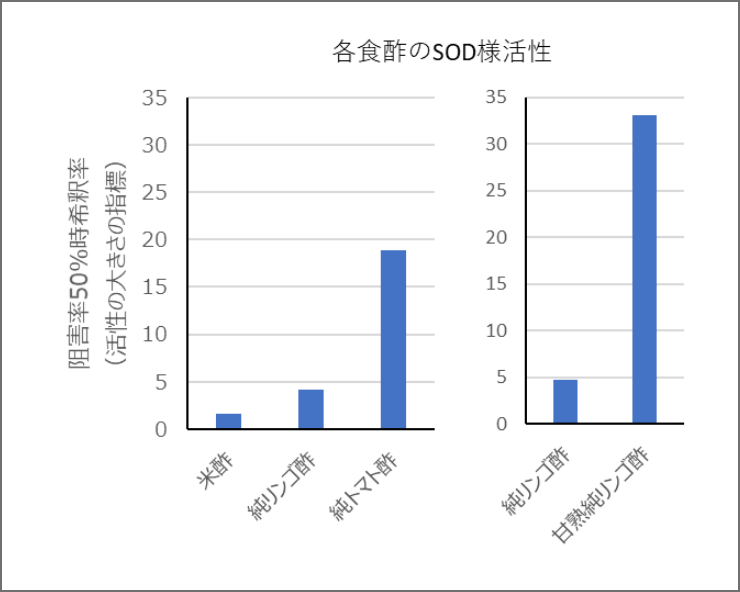

食酢成分の抗酸化作用 *ヒト試験ではありません

ミツカングループではいままでに品質の異なる様々な食酢を開発してきました。加えてこれらの酢に機能性が無いかを研究してきました。リンゴ果汁やトマト果汁を発酵させた濃厚な酢が従来の酢に比べてSOD様活性が著しく高く、その要因がそれぞれの食酢で豊富に使用される原料(リンゴ、トマト)が含有するフェノール類やフラボノイド類などによることを明らかにしました。(SOD様活性:活性酸素消去酵素であるスーパーオキサイドジスムターゼ(SOD)と同様の活性のこと。抗酸化作用の一つの指標

お酢の主成分である酢酸の機能

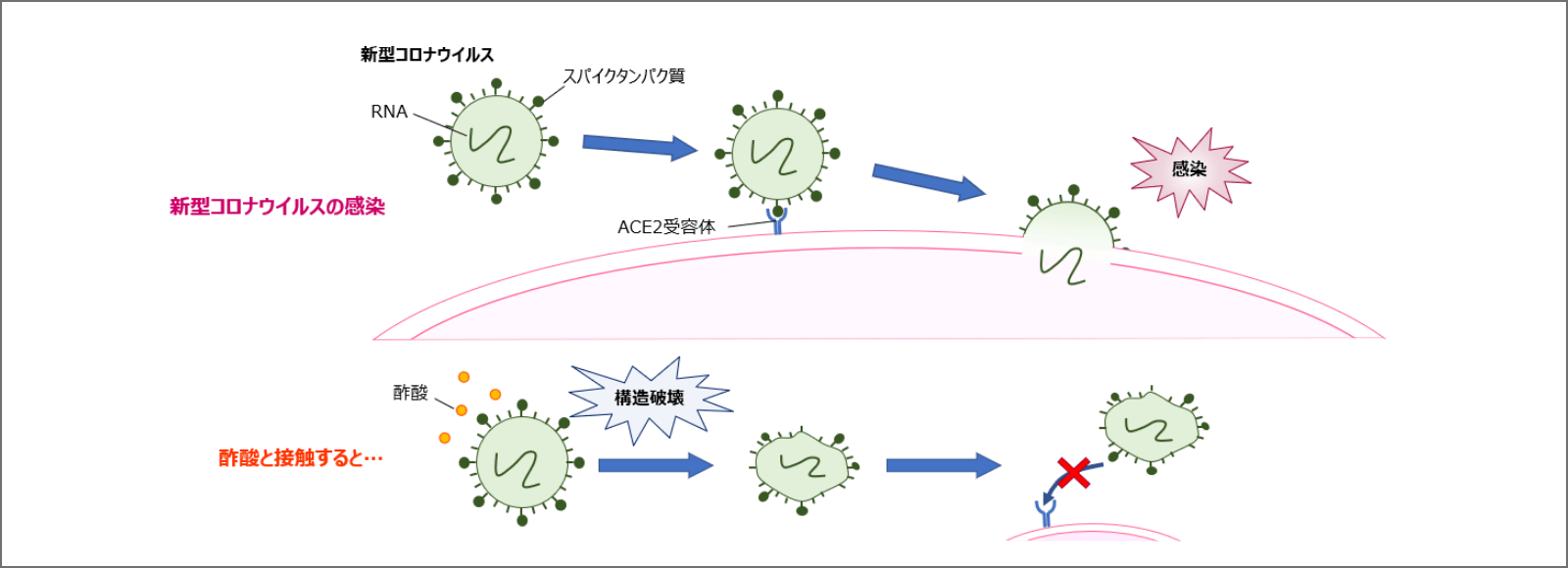

酢酸による新型コロナウィルス不活性化

世界的に新型コロナウイルスが猛威を振るう中、アルコールにに替わる感染予防の手法が無いかを調べました。新型コロナウイルスをホワイトビネガー(酢酸濃度6%)に10秒間、酢酸4%に5分間接触させると、ウイルスは感染力を失いました。これは、酢酸によってウイルスの構造が破壊され、感染に必要な細胞部位に結合できなくなったからだと分かりました。

穀物酢(酢酸濃度4%)に60分接触させても十分な感染力の低下は見られませんでした。穀物酢に含まれるアミノ酸や糖などの不純物がコロナウイルスに保護的に働いた可能性があると考えられます。

黄エンドウ豆の機能

オフィスワーカーのための主食としての豆麺に関する研究

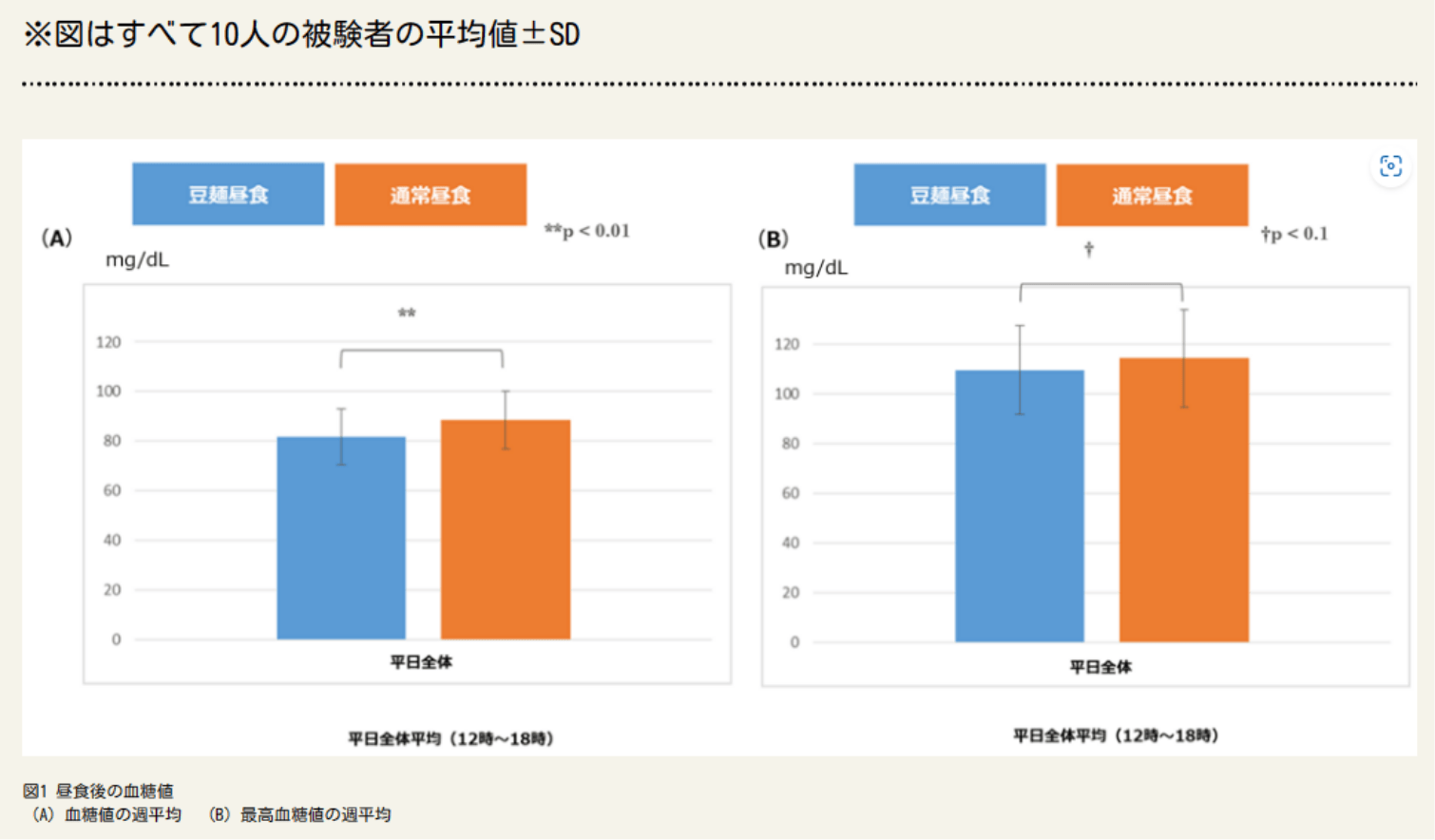

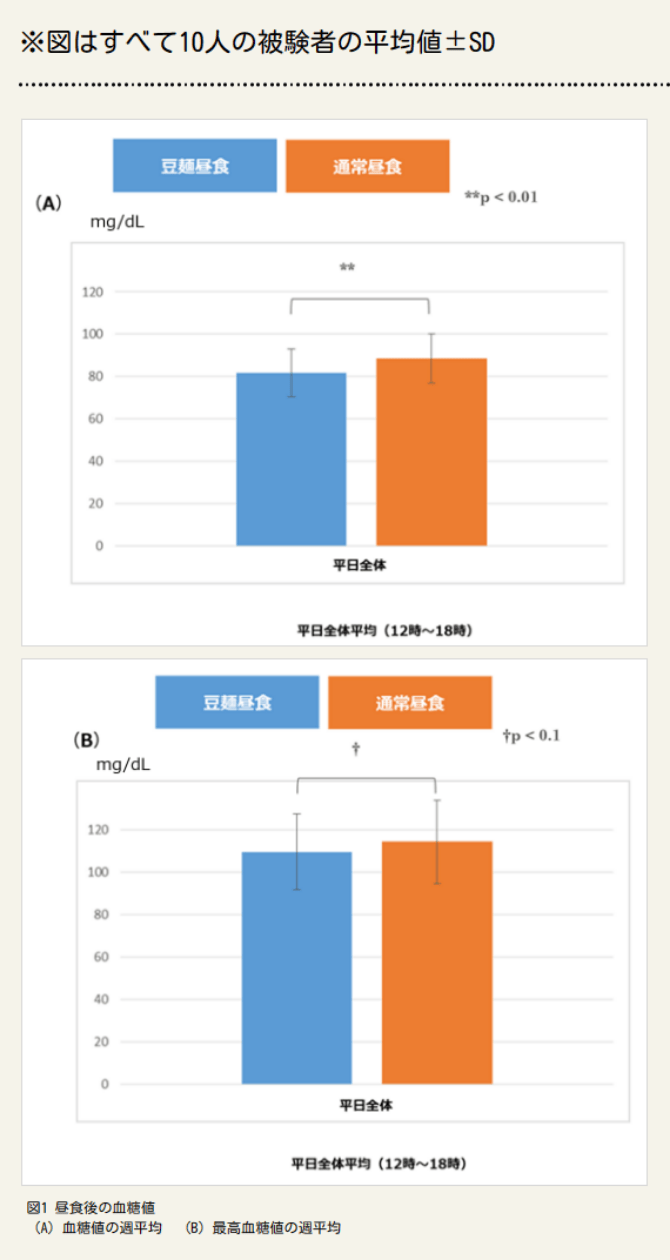

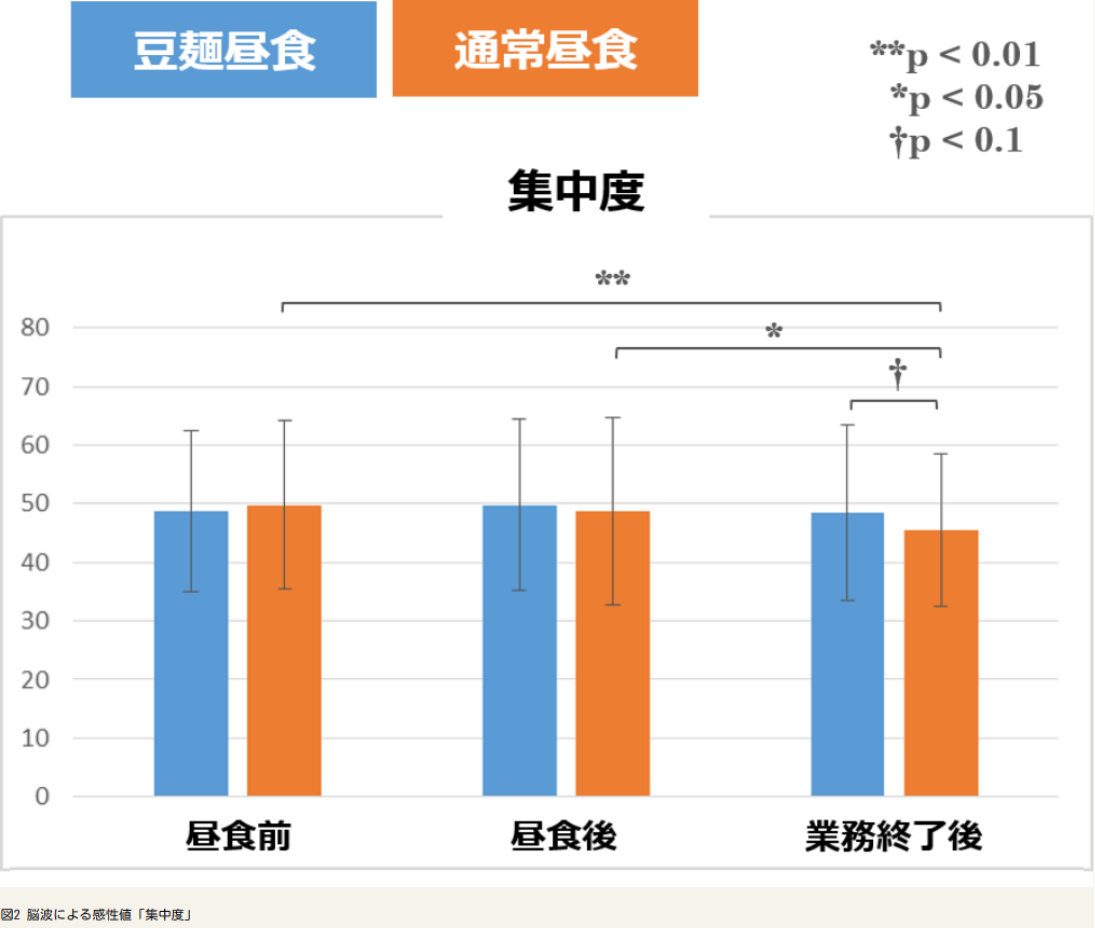

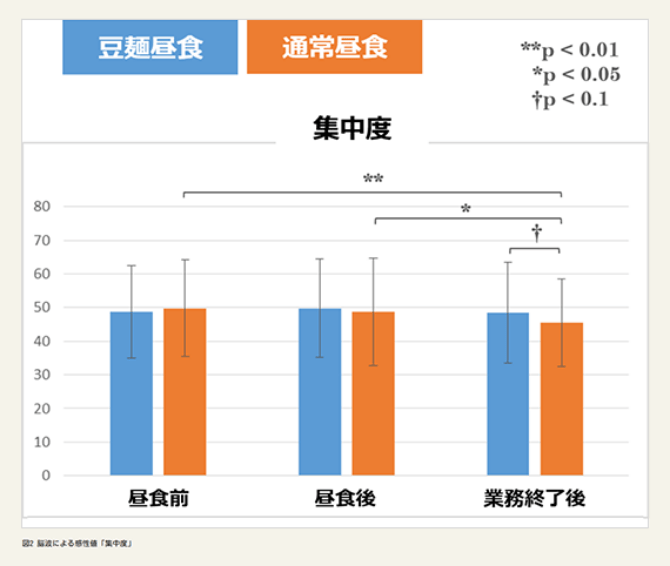

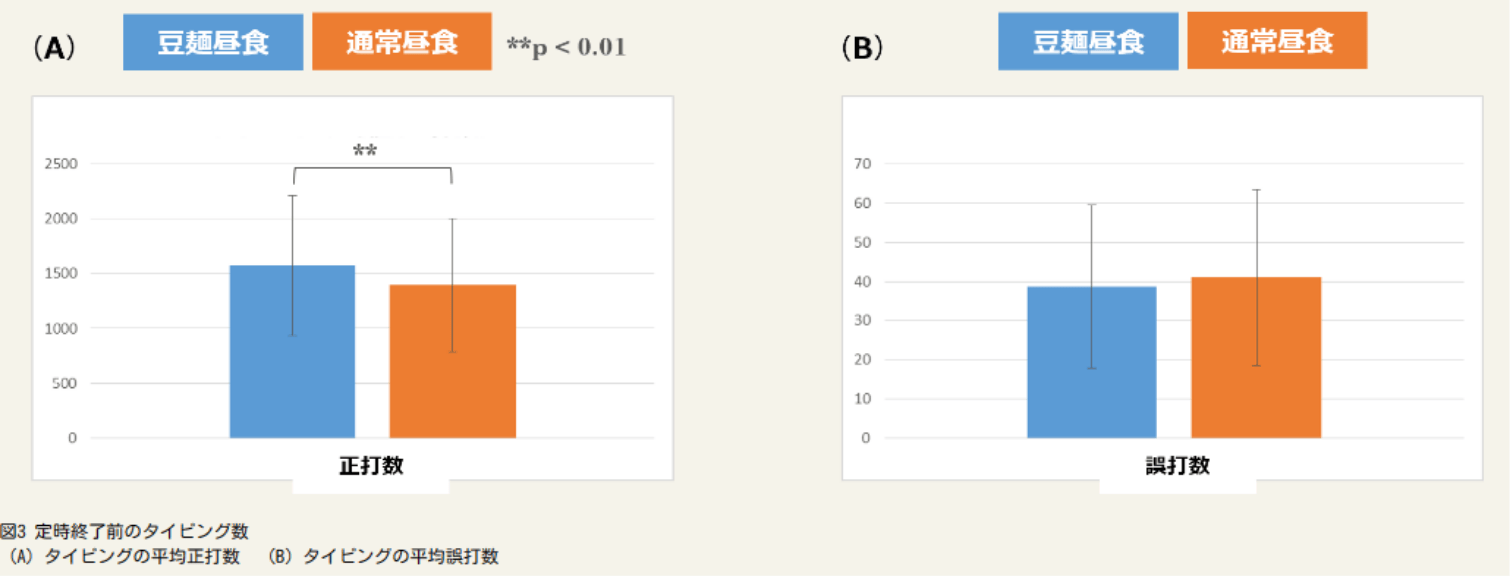

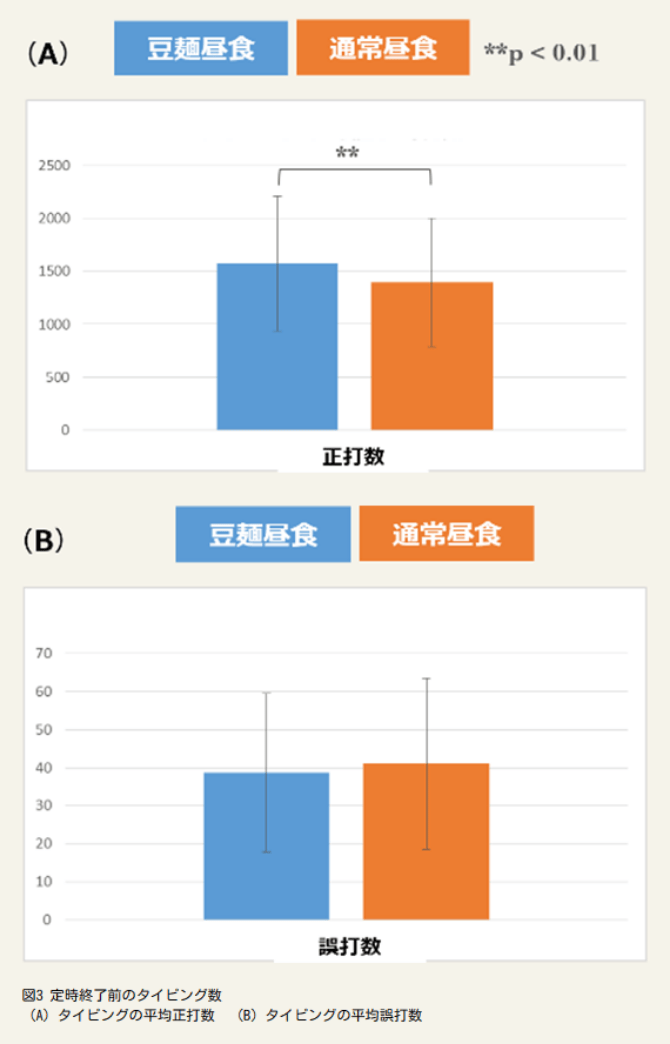

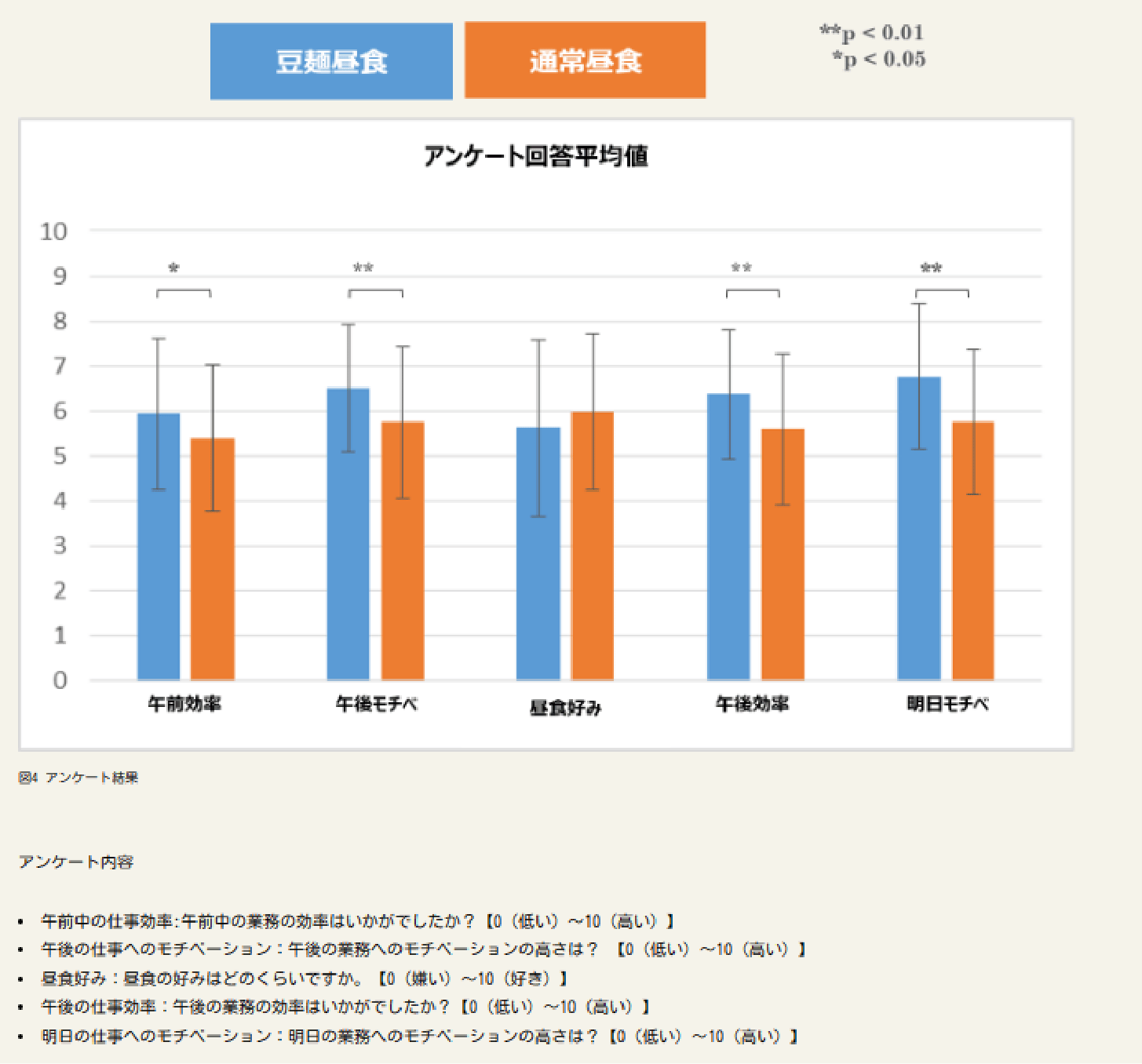

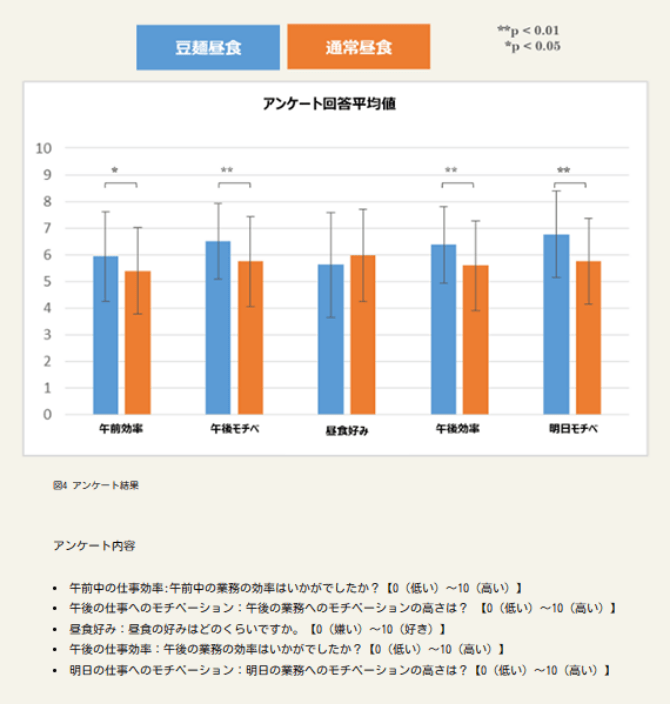

オフィスワーカー(20-50代の健康な男女、10名)を対象にした試験において、昼食の主食として「白米・うどん・パン(通常昼食)」を食べた週と比較した結果、「豆類でつくった麺(豆麺昼食)」を食べた週は、昼食後の血糖値平均が有意に低下し、最高血糖値平均は有意傾向ありで低下したことが確認できました。また、脳波を計測した感性値「集中度」は、通常昼食を食べた週は、昼食前後と比較して、定時終了前には有意に低下しましたが、豆麺昼食を食べた週は、集中度が維持され、低下を防ぐことが判明しました。さらに、終業時のタイピングの正打数に関しても 豆麺昼食の方が有意に多いことが確認できました。

以上の結果から、オフィスワーカーが昼食に豆麺を摂取することで、午後の仕事のパフォーマンス向上につながる可能性があることが示唆されました。

Frontiers in Nutrition-Nutrition and Food Science Technology:Received:02 November 2021;Accepted:31 January 2022;Published:11 March 2022.

納豆の機能

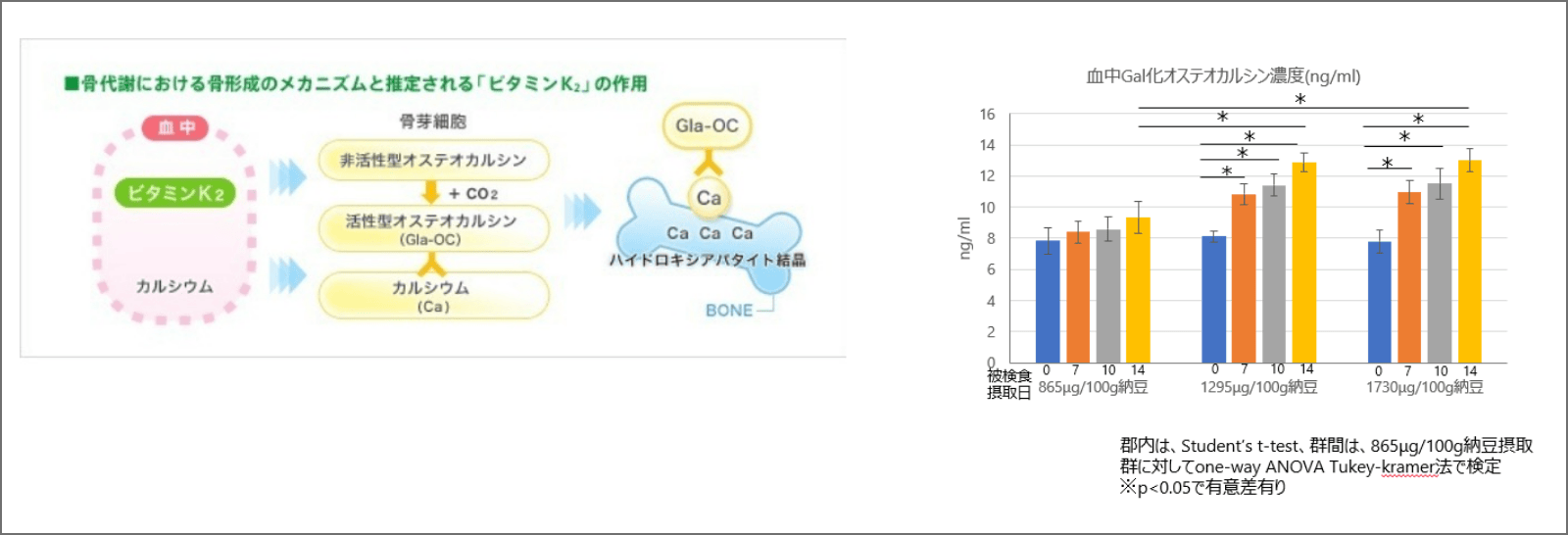

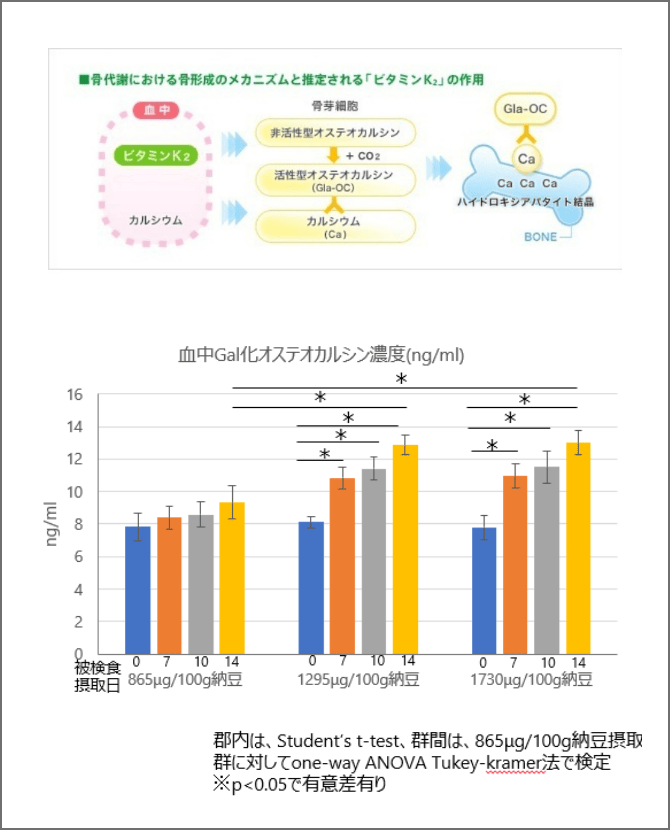

ビタミンK2(メトキノン-7)高含有納豆による、血中Gla化オステオカルシン濃度の上昇

骨を構成するカルシウムが骨に吸着されるためには、Gla化オステオカルシンという物質を働かせることが必要になります。 ビタミンK2はオステオカルシンがGla化オステオカルシンへと修飾されるのを助けることができます。

そこで、ミツカンでは、納豆に含まれるビタミンK2の一種、メナキノン-7が通常の納豆の1.5倍以上も含む菌を選抜し、ヒト試験にて、メナキノン-7を多く納豆が血中のオステオカルシンの働きを高めるか確認しました。

健康的な人に、通常納豆(メトキノン-7が865μg/100g)、またはビタミンK2を1.5倍多く含む納豆(メトキノン-7が1295μg/100g)、またはビタミンK2を2倍含む納豆(メトキノン-7が1765μg/100g)のいずれかを一日1パック(50g)、14日間摂取しました。

その結果、通常納豆と比較してビタミンK2を1.5倍多く含む納豆、またはビタミンK2を2倍含む納豆にて、血中のメトキノン-7とオステオカルシンが上昇することを明らかにしました。

以上の結果から、高ビタミンK2納豆が骨の形成に役立つ可能性が示唆されました。

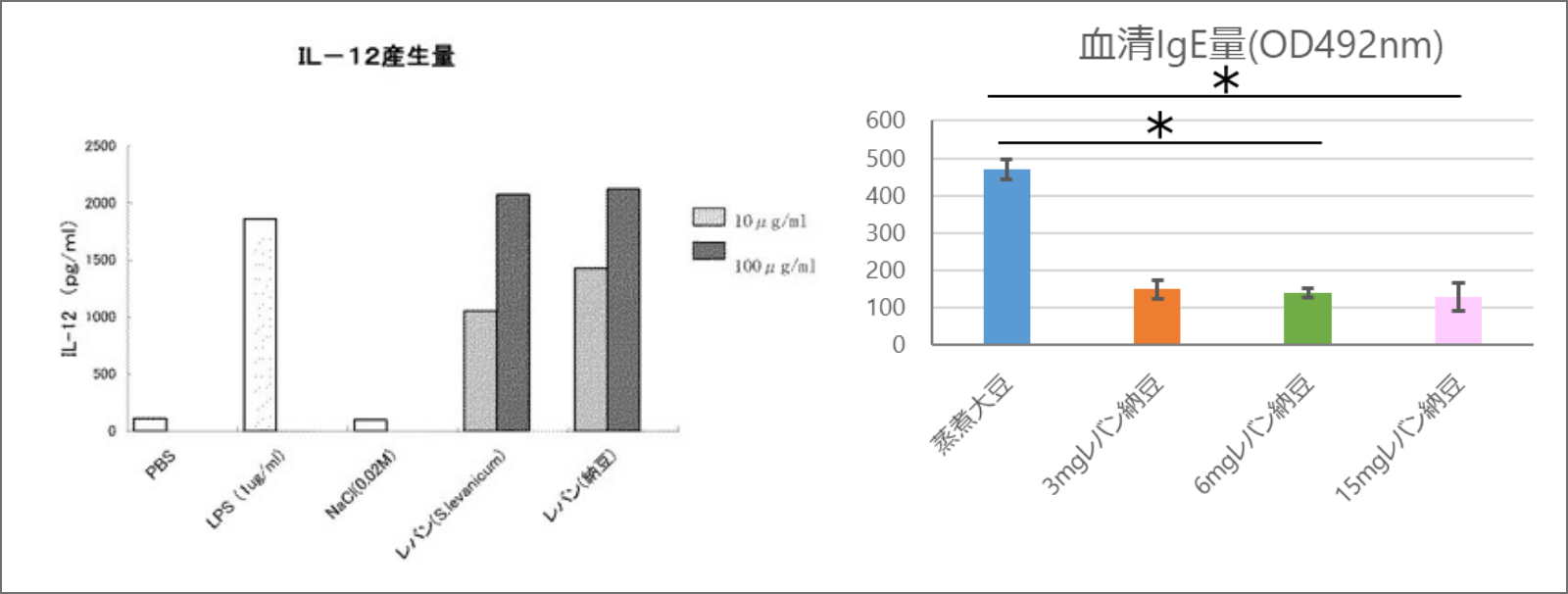

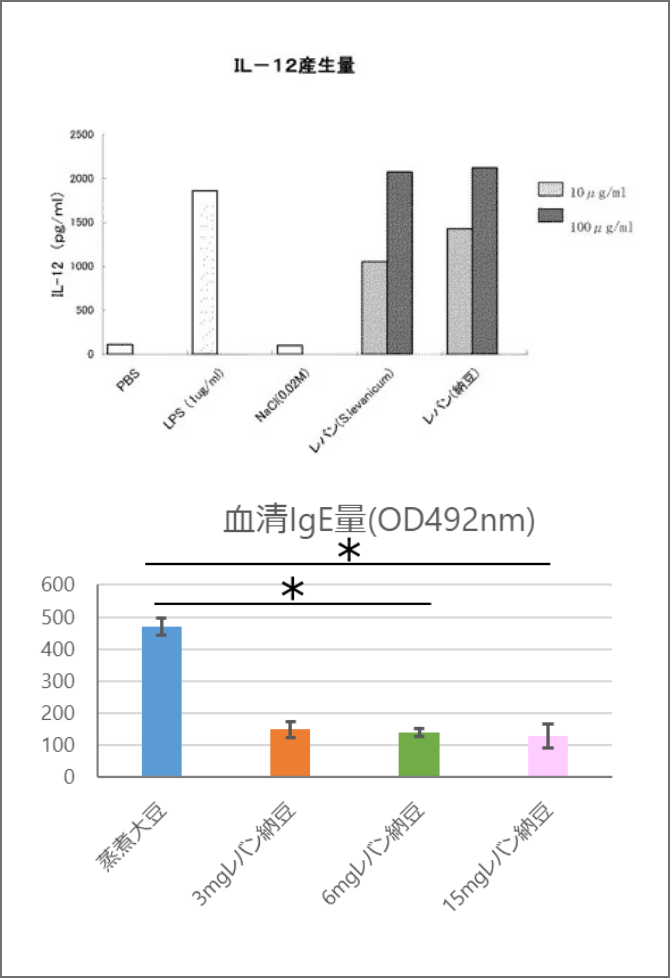

納豆に含まれるレバンによる免疫刺激(免疫機能の強化)

納豆に含まれるネバの成分の一つであるレバンがあります。このレバンを免疫細胞の一つであるマクロファージに添加したところ、抗アレルギーの働きを持つIL-12p40産生を誘導することが確認できました。

また、アレルギー発症の原因の一つとされているのが、「Th1」と「Th2」という2つの免疫細胞のバランスであり、何らかの理由で「Th2」側にバランスが傾いたとき、アレルギー症状が発症すると考えられています。また、IgE(血中に微量に存在する免疫グロブリンの一種)の量が増加することでアレルギー症状が悪化するといわれています。

そこで、アレルギー物質に反応するマウスに、レバンを経口投与した結果、アレルギー物質特異的IgEの血中レベルとアレルギー物質に対するTh2反応が有意に減少しました。

ただし、初期のアレルギー物質投与時にはIgE産生を抑制するものの、その後のアレルギー物質投与時には抑制しないことも観察されています。

以上の結果から、納豆に含まれるレバンがアレルギー反応の予防に有用な可能性があることが示されました。

Student's t-test

※p<0.05で有意差有り

Student's t-test

※p<0.05で有意差有り