発酵技術だけでなく、素材の甘味や旨味、香りをひきだし、素材まるごとの栄養をおいしく食べることができる技術、お米をおいしく食べるための技術、そしてその美味しさをそのままお客様に届けるための容器に関する技術など、様々な研究を進めて参りました。

素材まるごとの栄養をおいしく食べることができる技術は、栄養素がたくさんつまっているにもかかわらず、固くて食べられていなかった皮や芯、種、さやまで、まるごとなめらかにすりつぶすことを可能にするので、資源の効果的な活用につながり、人の健康だけでなく、より良い社会や地球環境にも貢献できると考えています。

だしとり技術

独自製法である「追いがつお」ならではのだしの効きを追求し、1992年、ブランドとして「追いがつお®つゆ」が誕生しました。今日に至るまで、消費者の嗜好やライフスタイルの変化に合わせた絶え間ない品質改良を実施することで、長年皆様からご支持いただいております。

地域や季節、旬の素材に合わせた追いがつおならではの1,000を超えるレシピを開発し、「追いがつお®つゆ」は、そうめんやうどん等の麺料理から、和食だけでなく、洋食の様々なメニューにご利用いただくお手伝いを積極的にしてきました。

メニューごとにおいしさを高めるために、フレーバーホイール※を活用し味の要素をバランスよく組み合わせる検討をし、その味を実現するために、あらゆる節の種類から最適なものを選び、適切な量を見出し、だしや香りの抽出方法や抽出温度等、開発過程で様々な試行錯誤を重ね、日々研究に取り組んでいます。

※フレーバホイール

だしの香りや風味を表現する言葉を整理し、評価用語を体系化することで、お客様の嗜好が何を基準に判断されているのか、科学的に解明したもの

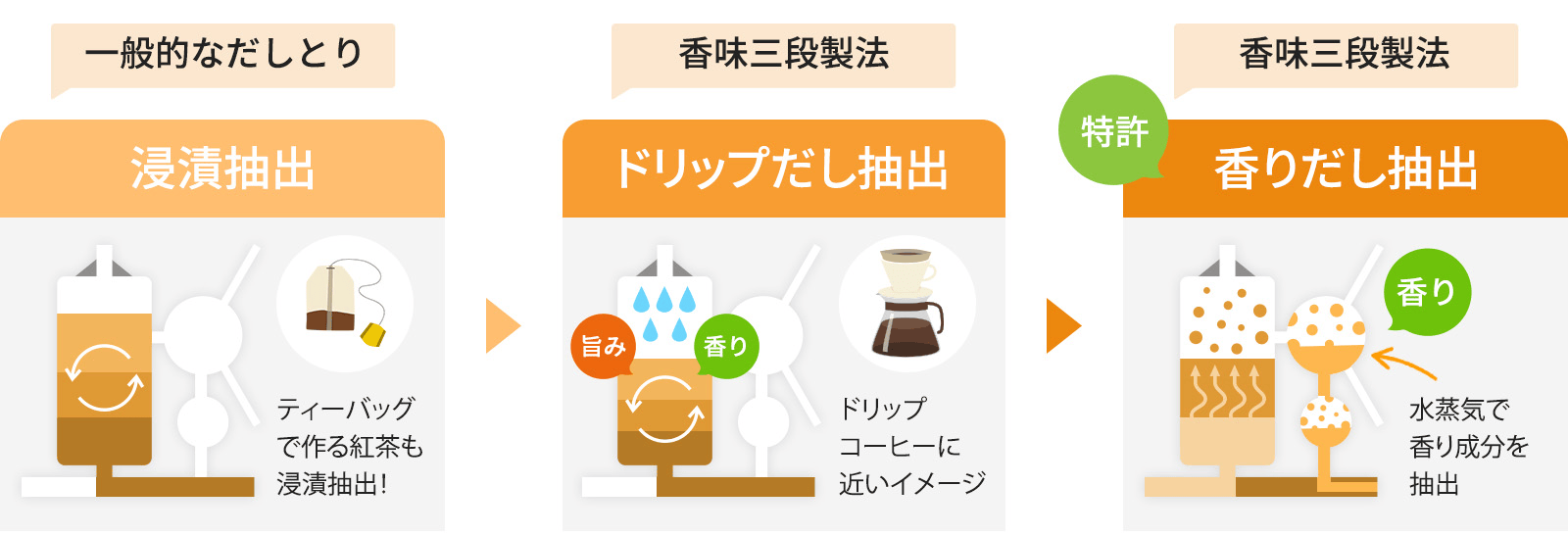

香味三段製法

一般的な「浸漬抽出」に加え、「ドリップだし抽出」、「香りだし抽出」の、3工程に分けてだしとりをするミツカングループ独自の製法です。原料をお湯で1度煮だすだけの「浸漬抽出」と比較して、だしのうま味も香りも強く引き出すことができます。

絹ぶし®製法

基本的なだし取り方法に加え、マイクロレベル※に微粉砕したかつお節をそのままつゆに入れることで、だしの効きをさらに引き立てることができ、だしのコクやうま味、おいしさを逃さず引き出すことができます。

※1㎛(マイクロメートル)=0.001mm

微細化技術

絹ぶし製法等、だしのコクやうま味、おいしさをひきだす技術をもとに、今までは捨てられてきた植物の皮、芯、さや、種、わたも含めて可能な限りまるごと使い、濃厚なおいしさや栄養をまるごと引き出す技術を開発しました。

通常は粉砕しても固かったり、ざらつきがある食感の野菜でも、より微細化できるこの技術によって、素材のおいしさを引き出し、かつ、なめらかな食感に仕上げられるようになりました。

実はこの技術を開発する過程には様々な試行錯誤があり、前例や既成概念にとらわれずに挑戦するミツカングループの基本姿勢のもと、食品以外の技術にも検討の幅を広げ、設備メーカーや外部の研究者やシェフなどと共同で取り組み、検討を重ねてきた、研究、技術部門の努力の賜物ともいえる技術なのです。

関連リンク

ZENBについて|ZENB(ゼンブ) 公式通販加工技術・成形技術

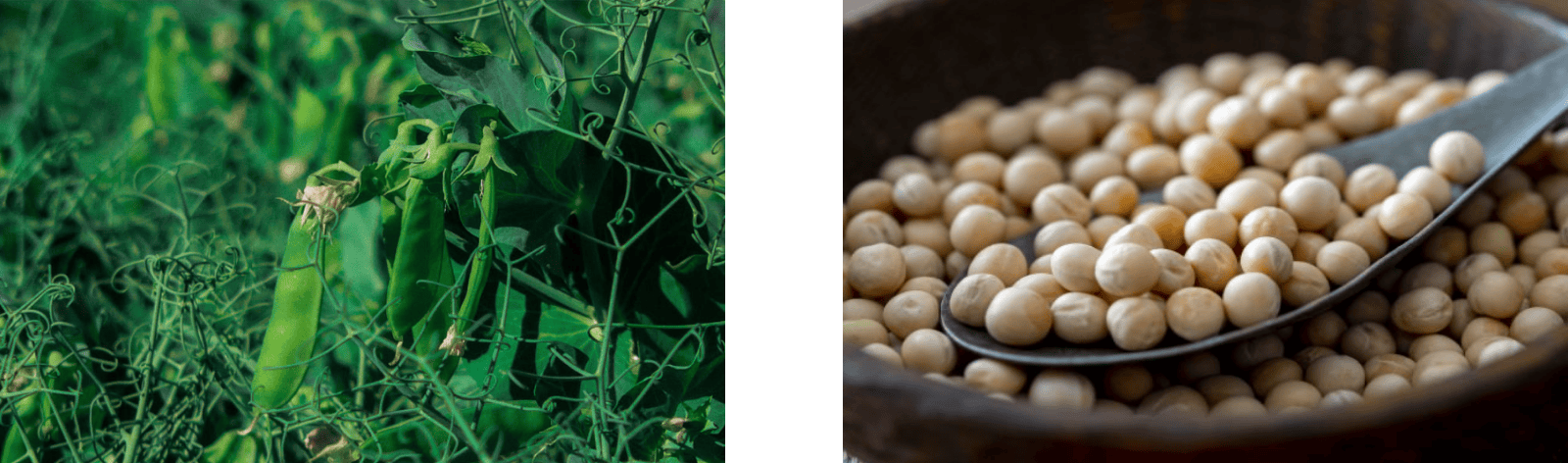

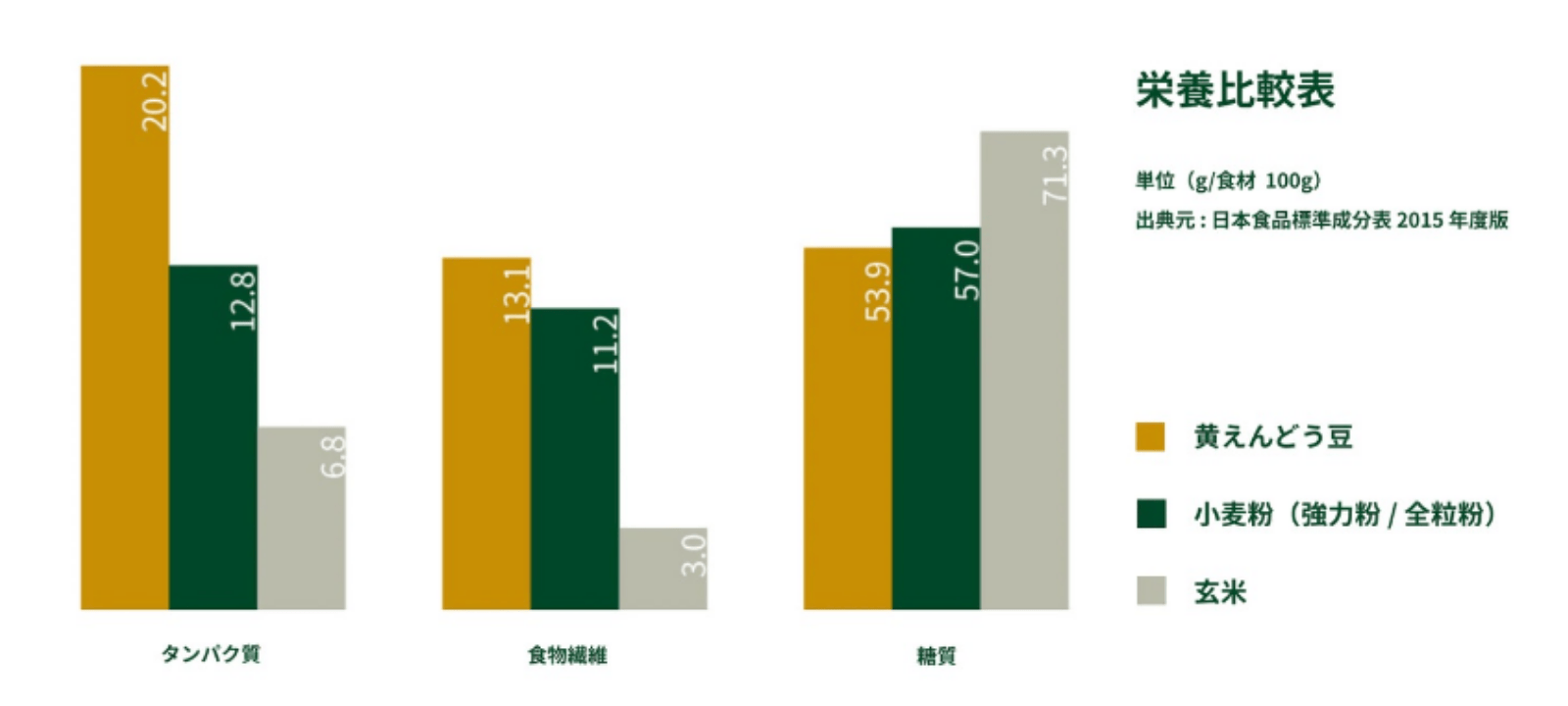

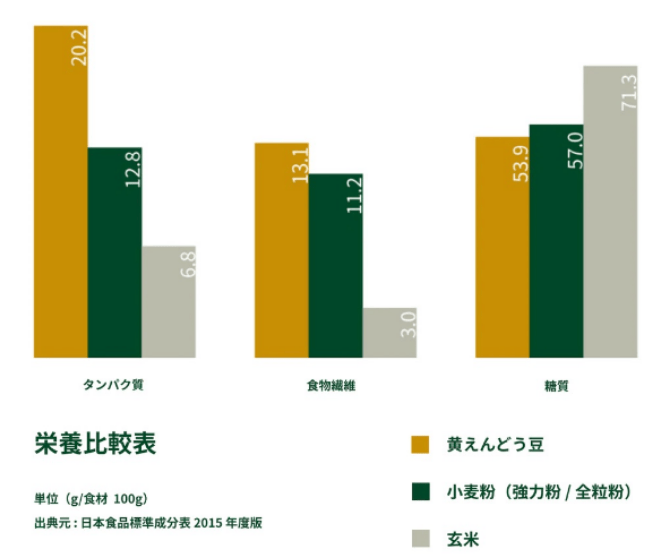

糖質制限やダイエットのために主食を控える人が増える昨今ですが、我慢するのではなく、日々の食生活でおいしく食べ続けることで、より健康になれる新しい主食をつくりだしたいという思いから生まれた技術です。まず、小麦粉ではなくどの素材を使うか、野菜や豆、穀物など、あらゆる植物を試した末、行き着いたのが「黄えんどう豆」です。遺伝子組み換え品種が存在しない黄えんどう豆は、食物繊維や植物性たんぱく質が豊富で、大豆より脂質が少なく、加工したときにも酸化しにくい、理想的な食材でした。

そしてその「黄えんどう豆」を麺にするべく研究が始まりました。実は、黄えんどう豆を使ったロング麺の商品は世界初※1。そのため、おいしい商品をつくるには、まさにゼロからの挑戦でした。増粘剤などのつなぎを使わず、うす皮もまるごと使った黄えんどう豆100%のヌードルを完成させるべく、約3年の月日をかけて研究を重ねました。豆の風味を活かしながら、麺としてのおいしさや、食感、のど越しの良さも実現できる、独自の豆の加工技術、成形技術を生み出しました。

※1 Mintel 社データベース(GNPD)を用いた当社調べ(2021年5月)

お米をおいしく食べるための技術

おすしと共にシャリの品質向上に取り組んできたミツカングループは、お米に関する知見を深め、おいしさを引き立たせることにも取り組んでいます。お取引先様であるスーパーやコンビニで売っているおすしやお弁当のごはんなどは、作られてからお客様が召し上がるまで時間があきます。そこでお困りになるのが、「ごはんが乾燥してパサパサする」「ほぐれない」「時間の経過とともに、ごはんが老化し、ぼそぼそして固くなる」ことです。炊飯時に加える水の量を増やせば改善されるものの、今度は「べちゃべちゃする」といった新たな問題が発生します。また、出来立てのお料理を提供する外食店のお取引先様では、効率よく、おいしく炊きあがった必要な量のごはんをご提供することが求められますが、「なかなか、かまどで炊いたようにふっくらおいしく炊けない」「廃棄量が多い」といった問題を抱えています。

そこで、これまで知見やノウハウをためてきているミツカングループとして、ほぐれがよく粒感が感じられるよう「食感を向上させること」、失敗なく効率よく炊くことができるように、時間が経過してもおいしさを持続させられるように、「老化の抑制」を実現する技術を開発し、お取引先様にご提案しています。

また、商品だけでなく、お取引先様の設備に応じた適切な炊き方をご提案したり、炊飯設備メーカー様と連携してよりおいしく、よりお取引先様のお役にたてる技術やオペレーション方法を日々研究しています。昨今では、「おいしいごはんを食べたい」という世界共通のご要望にお応えし、海外でもこの技術をご提案しており、アジアを中心にご活用頂いたり、アメリカやヨーロッパでも日本食の拡がりに伴い、これまで培った技術や商品のご提案を検討しております。