健康機能の検証

ミツカングループでは「おいしさ」と「健康」の一致を目指して、自社が提供していく商品やサービスがどのように健康に良いかをエビデンスをもとに伝えていくことを大切にしてきました。

研究を開始した当初は、生活習慣病の予防という観点からお酢が持つ機能を解明することに注力してきました。近年では、生活者が求める健康ニーズを把握し、予防や健康維持・増進に対する機能性研究を進めています。

お酢の健康機能

高めの血圧を下げる

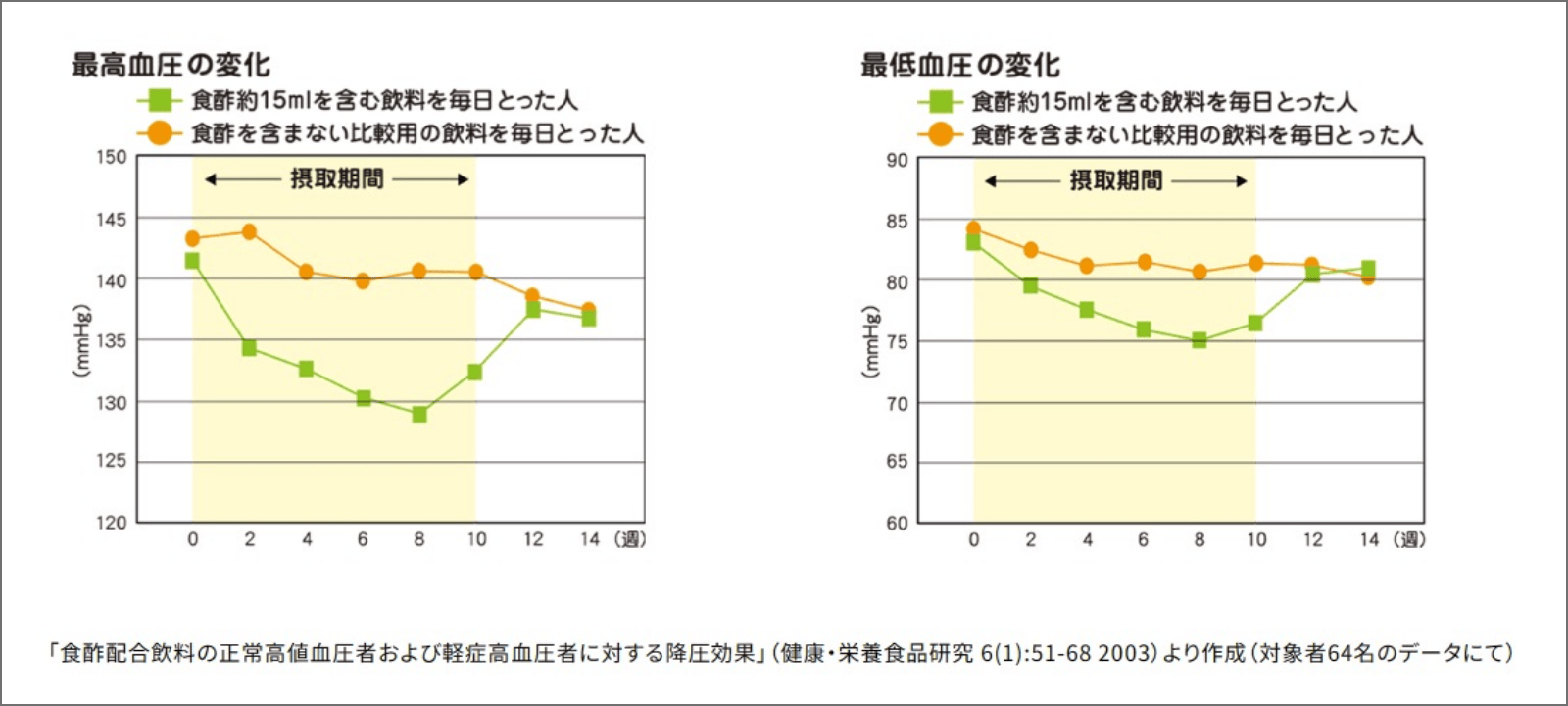

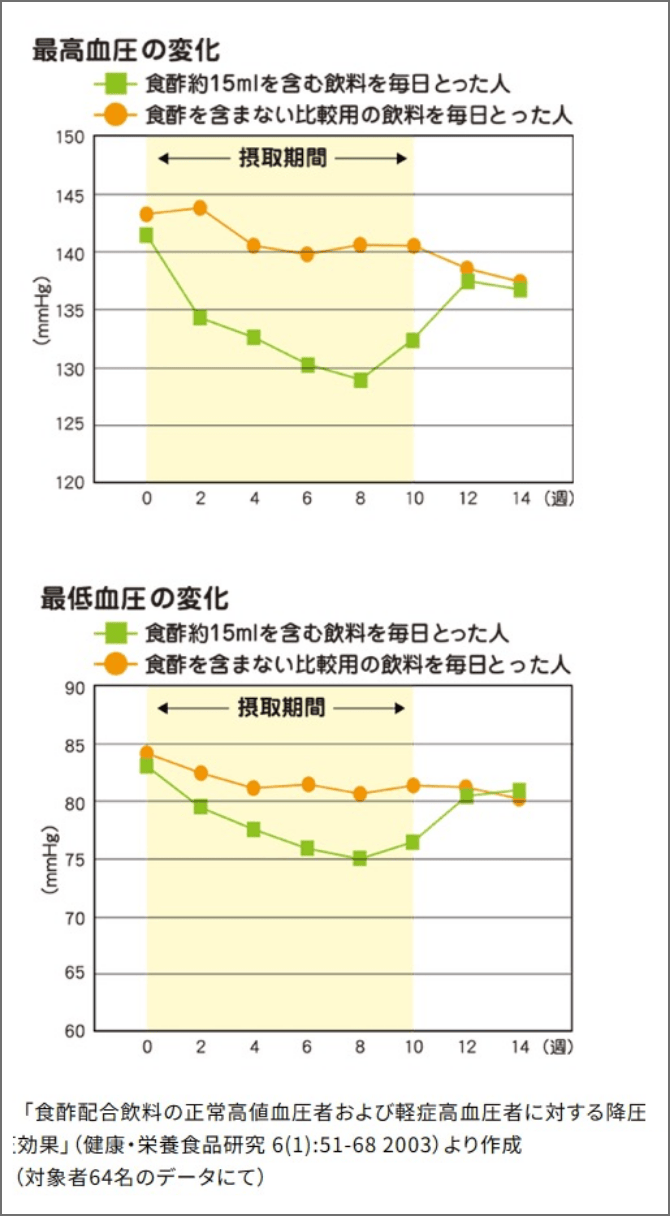

食酢配合飲料の正常高値血圧者および軽症高血圧者に対する降圧効果

お酢には高めの血圧を下げる効果があります。

血圧が高めな人は、減塩も大切です。お酢には、お料理全体の味を上手に引き立たせる効果もあります。塩分を減らしたメニューでも味がぼやけたりせずに、おいしくいただけます。

【試験概要】

約大さじ一杯(15ml)の食酢を毎日とることで、高めの血圧が低下します。血圧が高め(最高血圧:130-159mmHg、最低血圧:85-99mmHg)の男女に食酢約15ml(酢酸750mg)を含む飲料、または、含まないプラセボ飲料(食酢の代わりに乳酸で味を似せた比較用の飲料)を1日1本(100ml)、10週間毎朝続けて摂取してもらったところ、食酢を含む飲料を摂った多くの方で血圧は低下しました。10週間摂取後の平均低下率は、最高血圧で6.5%、最低血圧で8.0%でした。

食後血糖値の上昇抑制

食酢配合飲料の正常高値血圧者および軽症高血圧者に対する降圧効果

お酢には食後の血糖値上昇を緩やかにする効果がある(※)という論文が報告されています。

血糖値とは血液中のブドウ糖濃度を測定したもので、空腹時には低下し、食後には上昇します。

急激な血糖値上昇が繰り返されると、糖尿病につながる恐れがあります。

※ 食後の血糖値上昇抑制効果については、食事と一緒に約15mlのお酢を摂った結果です。

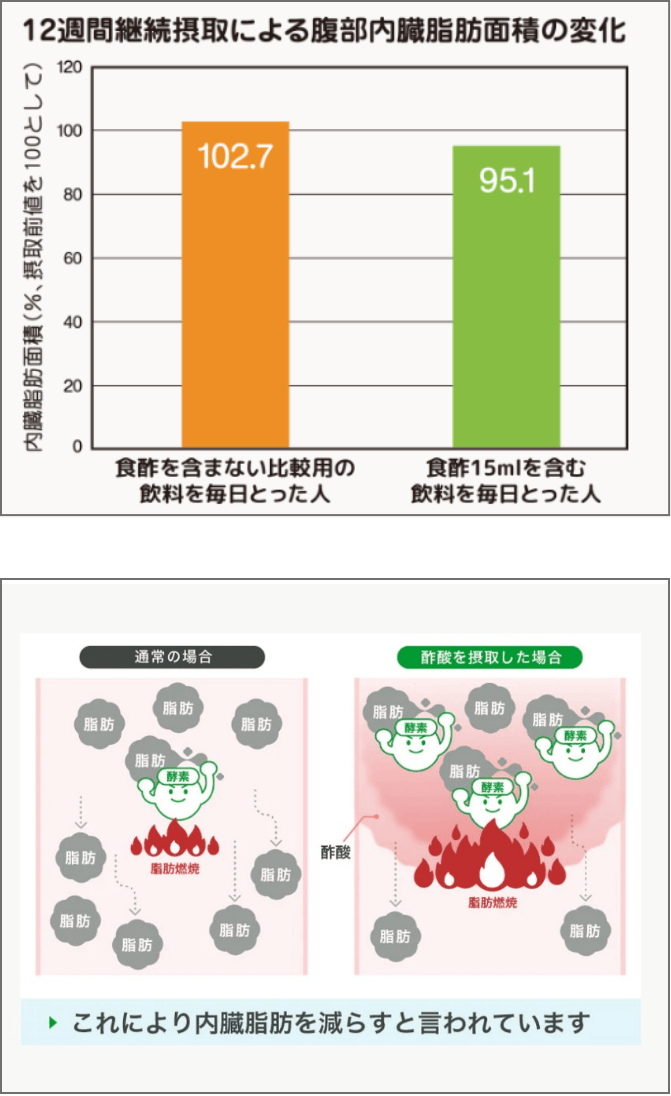

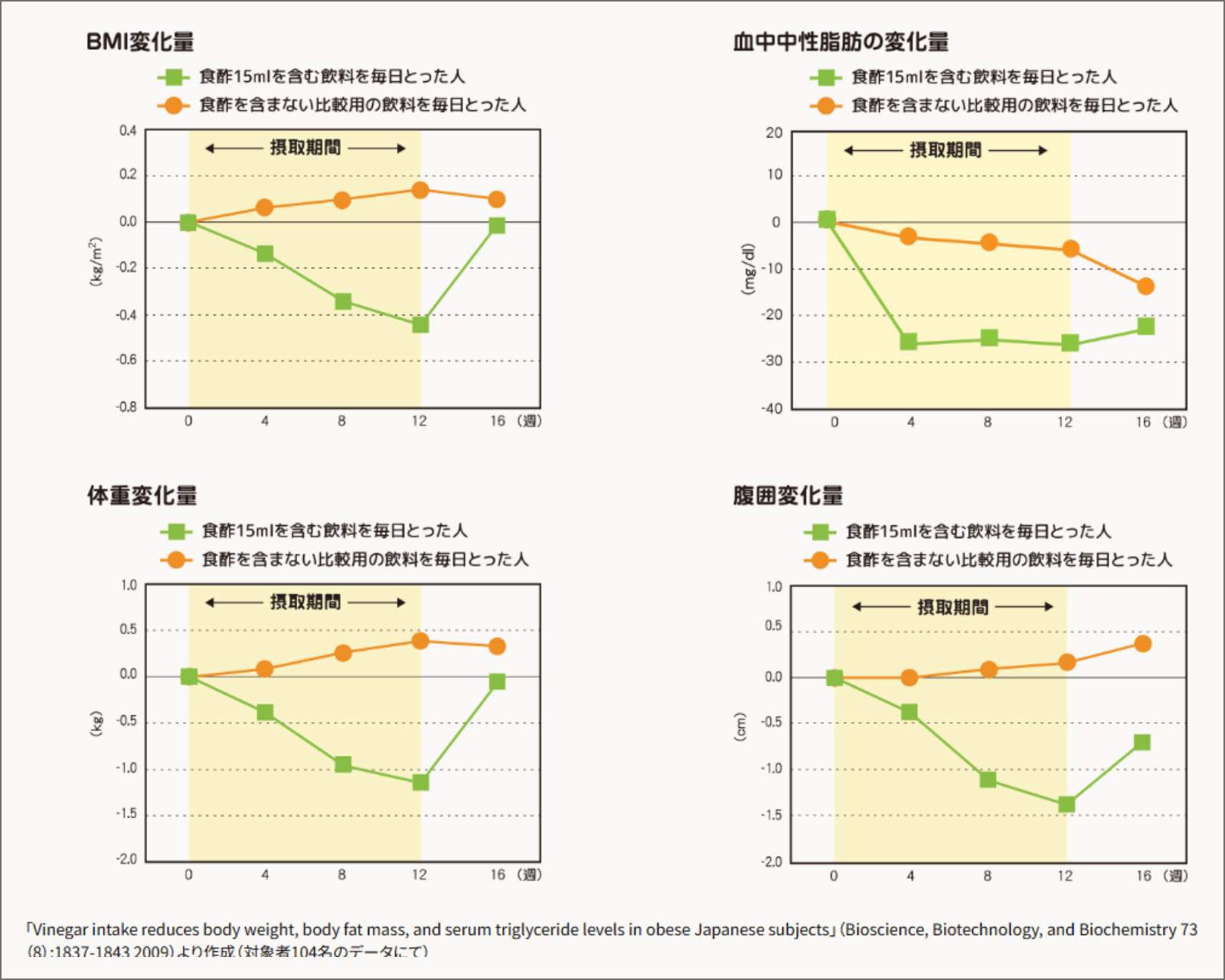

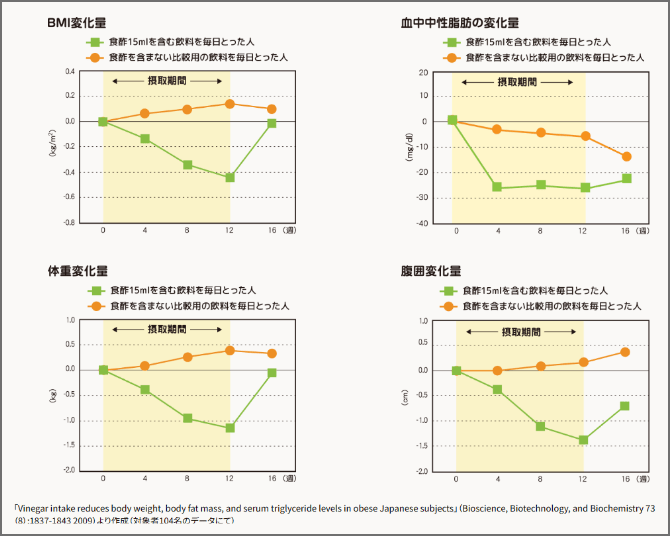

肥満気味の方の内臓脂肪減少

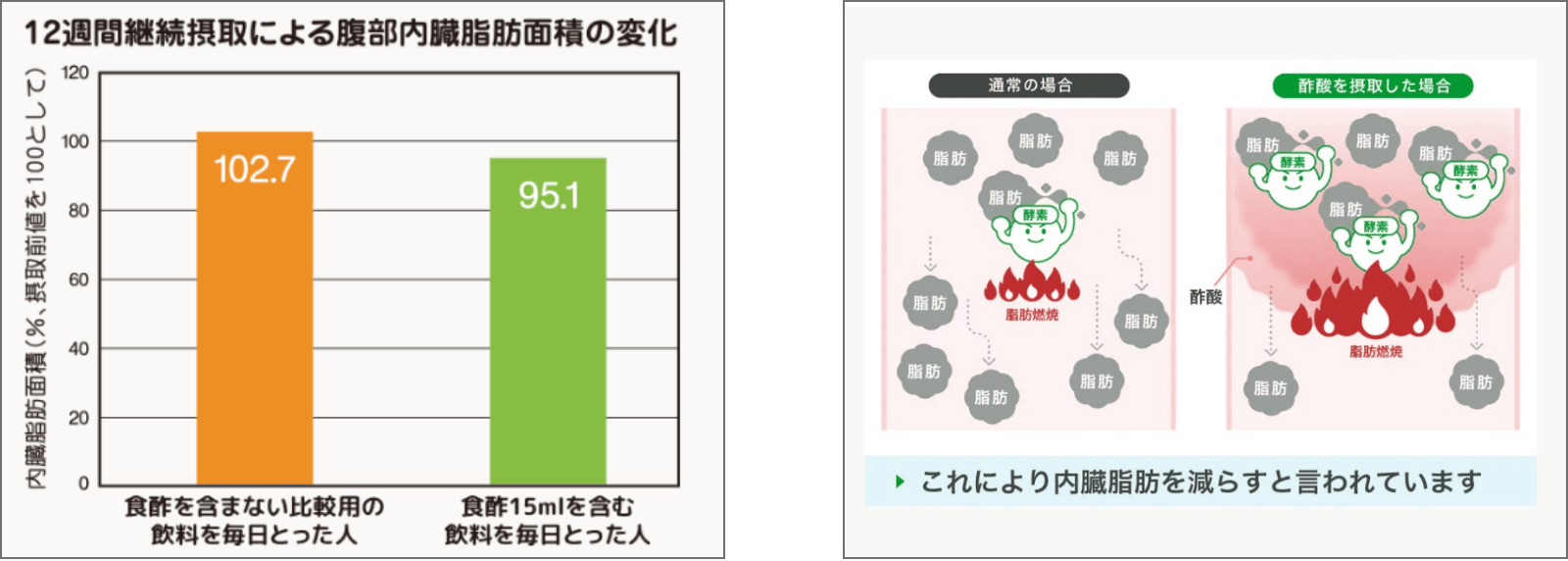

食酢を12週間継続摂取することで内臓脂肪が減少する

BMI25以上30以下の日本人を対象に、試験を行いました。その結果、食酢を含まない対照群ではあまり変化がなかったのに対し、食酢を12週間摂取した方々では、腹部内臓脂肪面積、体重、腹囲、BMI、空腹時の血中中性脂肪の値などが、試験開始時と比較して有意に減少し、対照群と比べても有意に低下していました。

脂肪の代謝を助ける

酢酸は、脂肪の分解と燃焼に働く酵素の生成を高めるといわれています。

メカニズムは諸説ありますが、肝臓での①AMPキナーゼ(酵素)の活性化、および②PPARα(転写調節因子の蛋白)や脂肪酸酸化に関与する蛋白の遺伝子発現量の増大が確認されました。①および②により脂肪の燃焼は促進されますし、①によって中性脂肪の蓄積は抑制されます。また、筋肉において上記の肝臓同様のメカニズム(AMPキナーゼの活性化)が示唆され、脂肪の代謝分解が促進されていることが推察されました。

さらには、脂肪組織において脂肪分解遺伝子の発現の活性化が認められ、脂肪細胞の肥大化が抑制されていることも確認されました。このように、食酢に含まれる酢酸は、体内の様々な臓器・組織・細胞に働きかけ、過剰な脂肪を減らす方向に作用します。

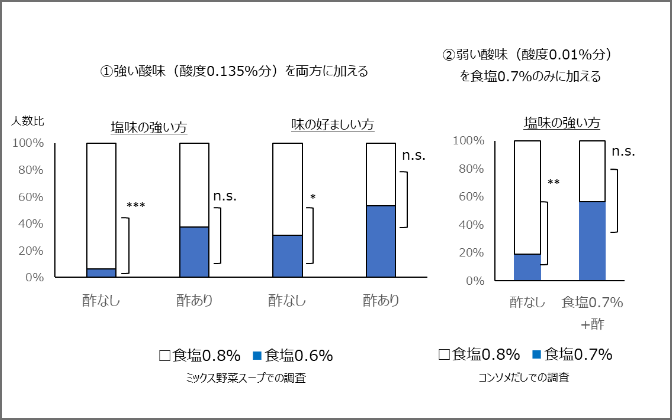

料理における食酢の減塩効果の検討

日本人の食塩摂取量が国や世界が設定する目標値を大きく上回り続ける中、減塩の必要性が長年叫ばれています。食酢は「塩を使わなくても素材の味を引き立たせる」として古くより減塩調味に使われてきました。弊社でも塩分を減らして食酢を利かせた「サワー漬け」を1983年に開発するなど、食酢を用いた減塩の取り組みを継続しています。本研究ではだし液や料理への食酢の添加が塩味の強さに与える影響を官能評価で調査しました。その結果、食酢の減塩効果には①強い酸味の添加で味のもの足りなさを酸味が補う(その際に塩味の強さは識別され難くなる) ②弱い酸味の添加で塩味が増強されるの2種類があると考えられました。弊社では食酢を用いた減塩メニューをWeb等で各種紹介しており、これらのメニューの中で食酢の減塩効果が活躍しています。

・ 料理における食酢の減塩効果の検討

小笠原靖, 吉田達郎, 坂本真里子, 赤野裕文, 岡田千穂, 畑江敬子 日本調理科学会誌 2009; 42(4): 238-243.

・食酢希釈液と食塩水溶液の閾値および食酢と食塩の共存が閾値に及ぼす影響

坂本真里子, 小笠原靖, 赤野裕文, 岡田千穂, 井上あゆみ, 畑江敬子 日本調理科学会誌 2009; 42(3): 167-173.

・3種のだしにおける食酢の減塩効果の検討

坂本真里子, 吉田達郎, 小笠原靖, 赤野裕文, 岡田千穂, 井上あゆみ, 畑江敬子 日本調理科学会誌 2009; 42(3): 159-166.

・Saltiness and acidity: detection and recognition thresholds and their interaction near the threshold

Keiko Hatae , Fujio Takeutchi, Mariko Sakamoto, Yasushi Ogasawara, Hirofumi Akano J Food Sci 2009 May-Jul;74(4):S147-53.

黄エンドウ豆の健康機能

食後血糖値の上昇抑制

黄えんどう豆を原料とした機能性主食麺は食後血糖値上昇を抑制する

主食は、人々がエネルギー源として摂取する食品で、穀物(米、小麦など)が代表的な主食として知られております。これらの主食は多くの炭水化物を含有しております。炭水化物は摂取すると消化吸収され、血液中のグルコースの濃度、すなわち血糖値を上昇させます。血糖の過度な上昇や慢性的な高血糖状態は糖尿病、冠動脈疾患、肥満などを引き起こし、我々の健康を脅す原因となるので注意が必要です。

豆類を米や小麦の代わりに主食として利用することは、食味や食習慣上、難点が残されております。そこで私たちは、豆を原料とした麺状の食品を作製しました。おいしさの評価(食感や味覚)を行い、黄えんどう豆が優れていることを確認しました。そして、毎日食べられるおいしさを有していた黄えんどう豆について血糖値の上昇指標であるGI(Glycemic Index)を測定しました。

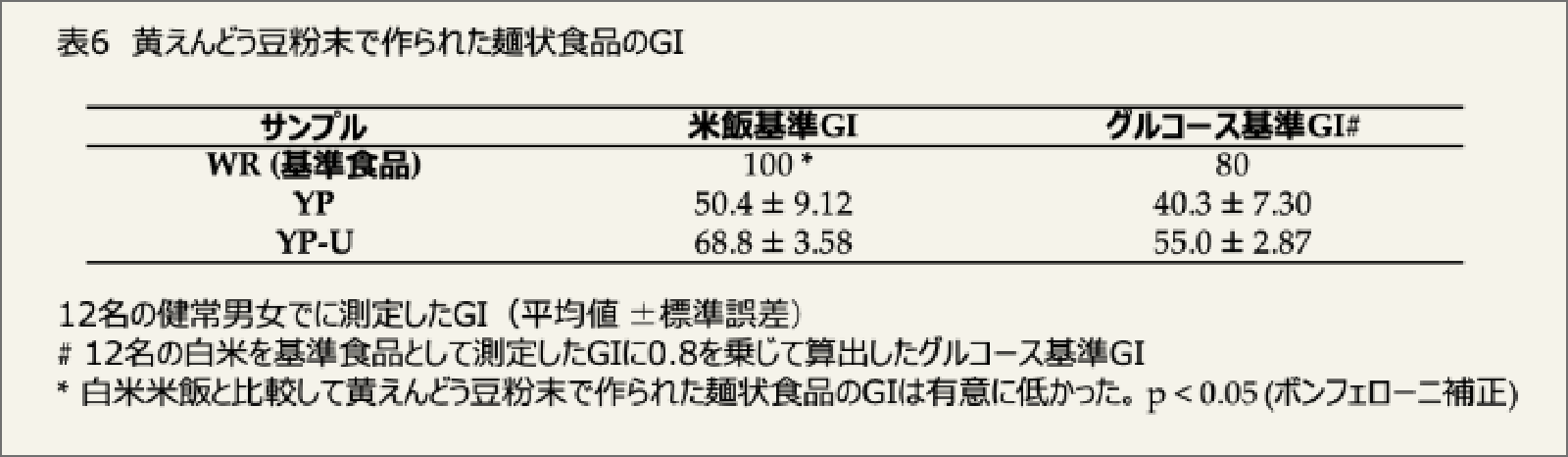

その結果、薄皮付きの黄えんどう豆粉末で作られた麺状食品のGIは、グルコース基準55以下の低GI食品であることがわかりました。このことから、黄えんどう豆粉末で作られた麺状食品は、毎日食べられるおいしさを持ち、血糖値を上昇させにくい「機能的な主食」となる可能性が示されました。

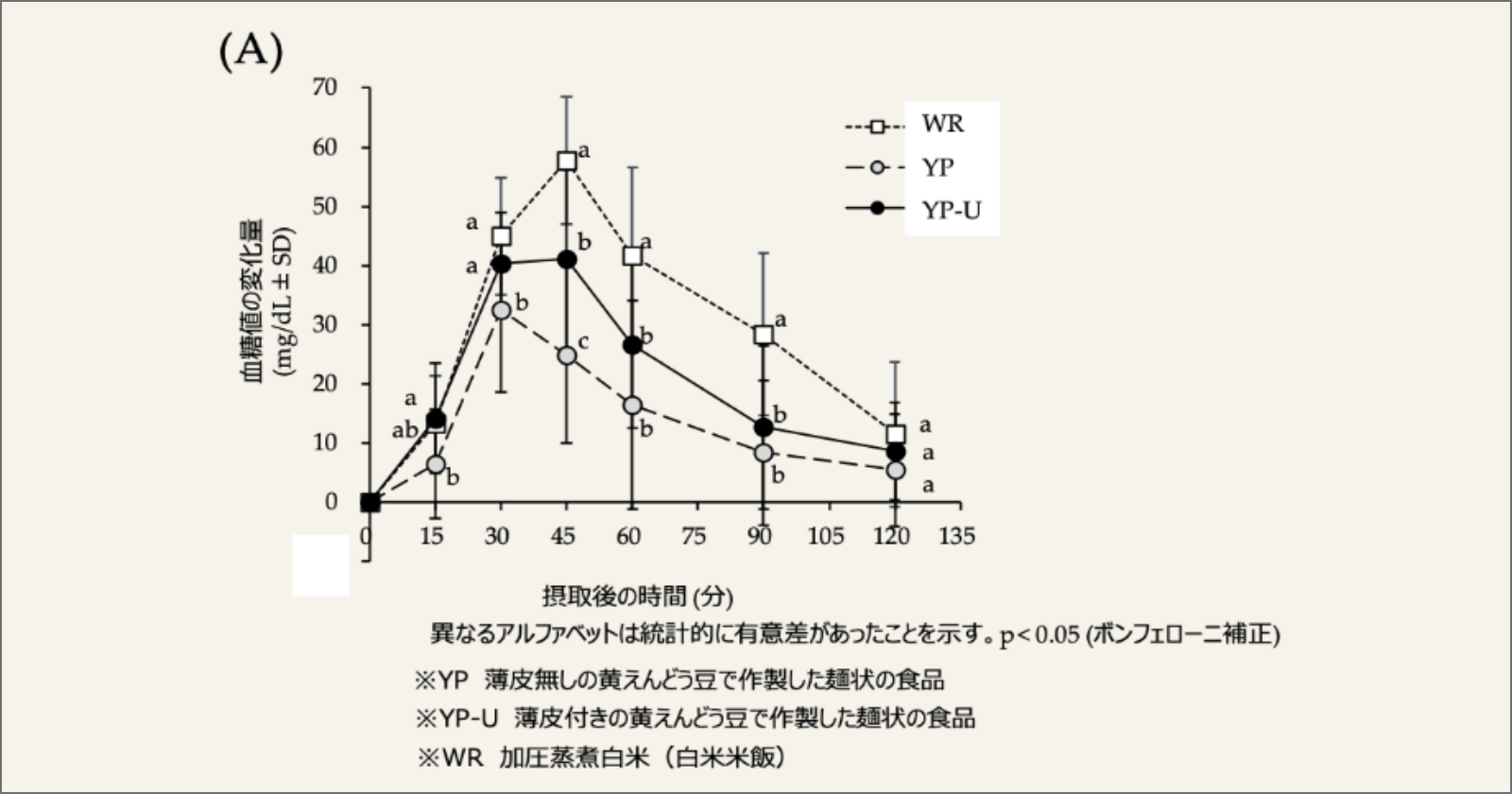

<食後120分までの血糖値変化量>

白米米飯と比較して、黄えんどう豆で作製した麺状の食品は、摂取後120分までの血糖値変化量が有意に低かった。

<黄えんどう豆粉末で作られた麺状食品のGI>

GI値:55.0 (薄皮付きの黄えんどう豆で作製した麺状の食品)

40.3 (薄皮無しの黄えんどう豆で作製した麺状の食品)

⇒ いずれも、低GIとなった。

Nutrients 2020, 12, 1839 Received: 21 May 2020 / Revised: 17 June 2020 / Accepted: 18 June 2020 / Published: 19 June 2020

黄えんどう豆麺は塩味を強く感じさせ、次の食事の血糖応答まで緩和する

27人のミツカン社員に黄えんどう豆麺と小麦のパスタを同じ味付けで食べてもらいました。その結果、黄えんどう豆麺の方が塩味とコクを強く感じるという結果になりました。黄えんどう豆麺は塩をあまり使わなくてもおいしく食べれる可能性があることが科学的に証明されました。

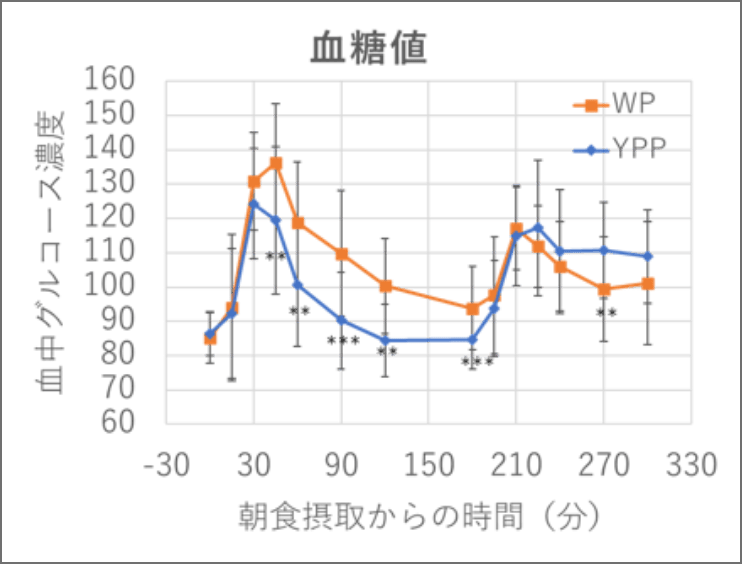

黄えんどう豆麺は食物繊維が豊富に含まれます。黄えんどう豆麺と小麦のパスタを朝食に食べたときの血糖値を比べると、黄えんどう豆麺を食べたときの方が血糖値とインスリンの上昇が抑えられました。

また、そのあとの昼食に白米を食べると、朝食に黄えんどう豆麺を食べた場合の方がインスリンの上昇が抑えられました。(WP:小麦のパスタ、YPP:黄えんどう豆麺)

食後血糖値の上昇抑制

高繊維食品摂取と個人健康記録利用がBMIをわずかに下げ、便通を改善する

食物繊維とは、人間の消化酵素で完全に分解できない食品成分のことで、穀物や豆類、野菜などに多く含まれています。

日本では、生活習慣病予防のために1日24g以上の食物繊維を摂取することが理想とされていますが、日本人の食物繊維摂取量の平均は1日18.4gで、推奨値を下回っています。

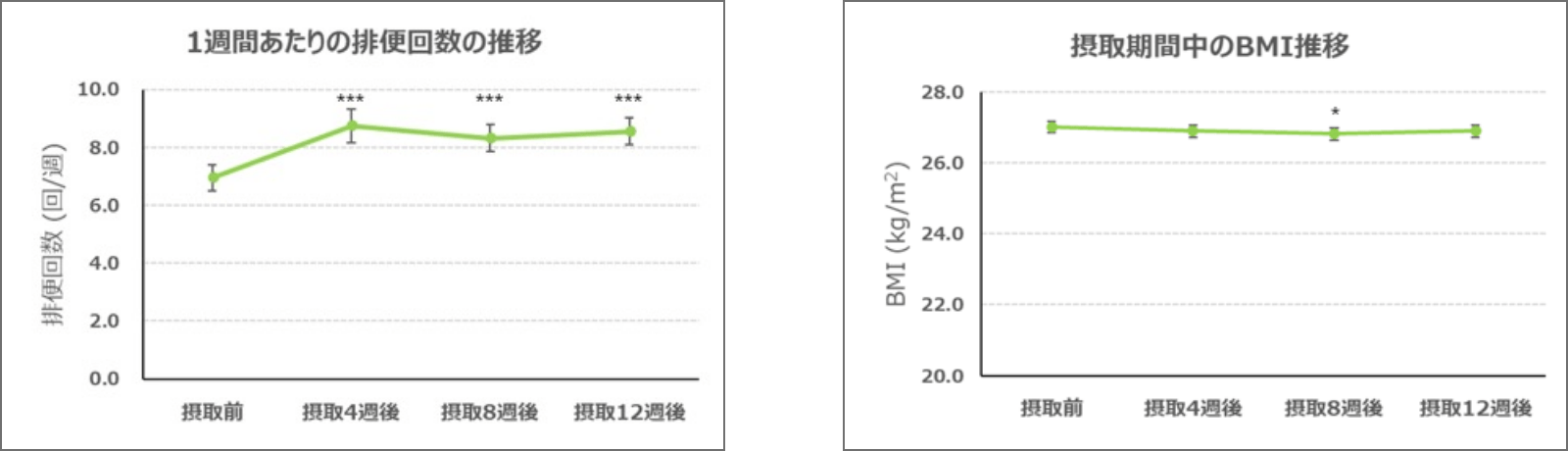

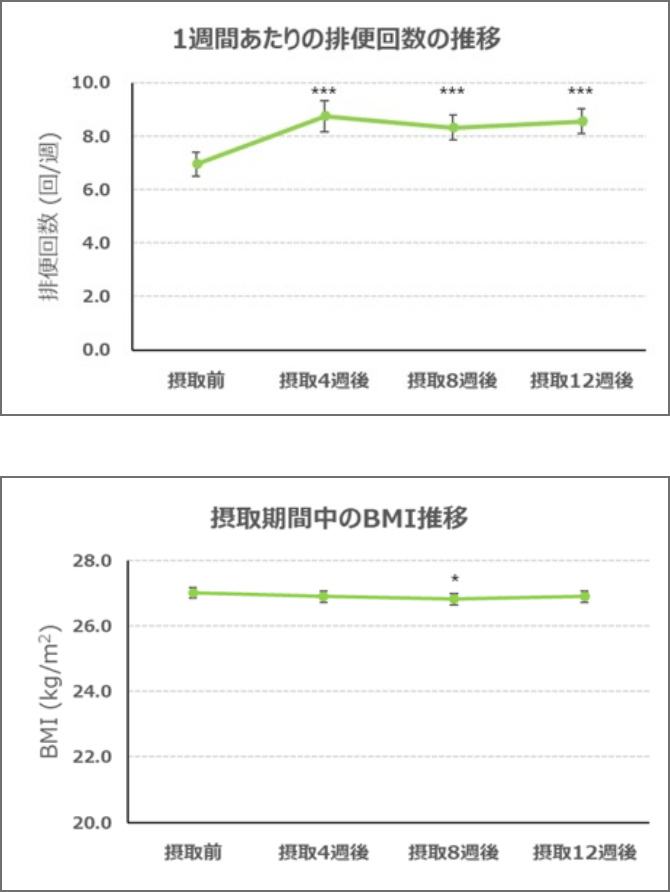

食物繊維が豊富に含まれている野菜類の皮や芯を美味しく食べられるようにすれば、食物繊維の摂取に貢献し、人々の健康につながると考えました。野菜類の皮や芯を含む食品を食物繊維源として1日1回摂取することで、便通改善や体重減少など、食物繊維摂取に起因する効果が得られるか、過体重(BMI≧25)の成人男女59名を対象とし、12週間摂取いただき、調査しました。

その結果、摂取前と比較して摂取期間中は排便回数や排便量が有意に増加しました。それに伴い、体重・BMIも低く推移し、摂取8週後では有意に低値を示しました。

黄えんどう豆麺の短期摂取が腸内環境に及ぼす影響

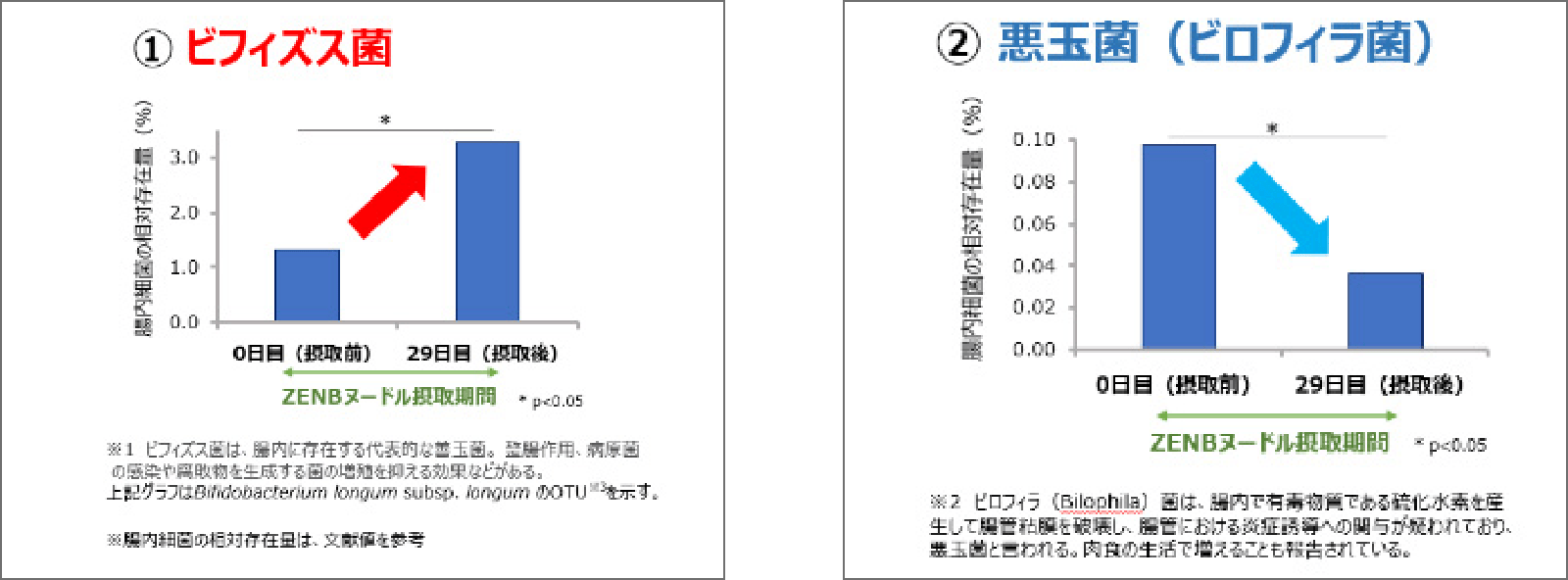

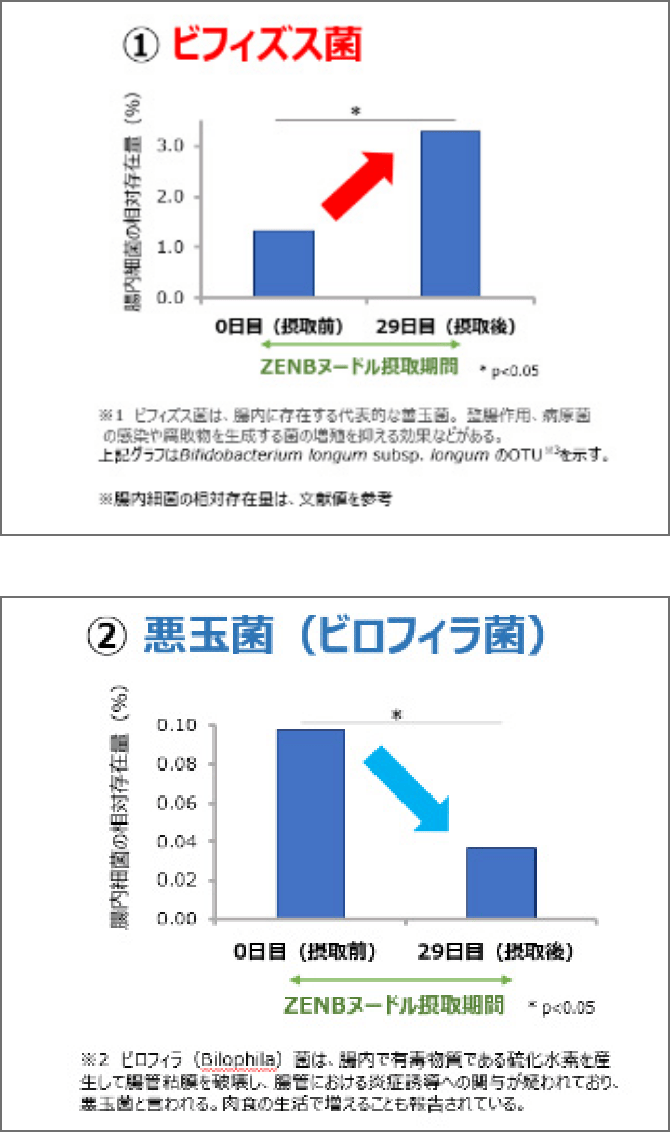

20歳以上50歳未満の女性8名が、4週間にわたって1日1食黄えんどう豆麺を摂取しました。その結果、黄えんどう豆麺の摂取により、腸内のビフィズス菌を増加させ、悪玉菌(ビロフィラ菌)を抑制することを見出しました。以上のことから、黄エンドウ豆を毎日の主食として取り入れることで、腸内環境を改善することが示唆されました。

豆類には腸内環境に良いとされる食物繊維や難消化性でんぷんが多く含まれています。同様に、黄エンドウ豆から作られた主食にもこれらの成分が多く含まれているため、腸内環境改善の効果が期待できると考えられます。

納豆の健康機能

食後血糖値の上昇抑制

納豆のもつ食物繊維に血糖値の上昇抑制効果があれば、納豆にも血糖値の上昇抑制効果が期待できるのではないか、納豆が発酵により大豆にない新たな有効成分を生み出しているのであれば大豆以上のはたらきをもつのではないか、そう考えたところから研究は開始されました。

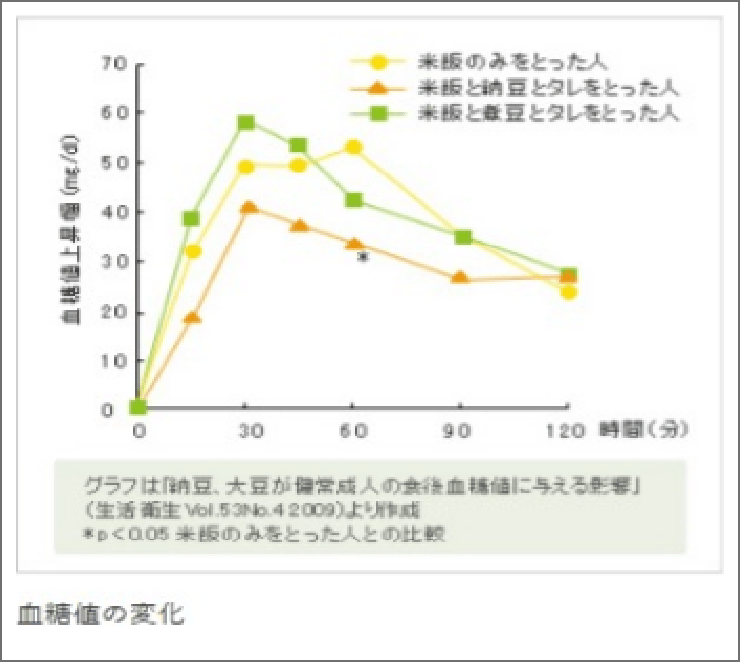

試験方法は、(1)米飯食のみ(米飯150g)、(2)納豆食(米飯150g、納豆45g、タレ6g)、(3)大豆食(米飯150g、蒸煮大豆45g、納豆と同じタレ6g)をそれぞれ摂取し、食後血糖値の変化を測定するというもの。看護士の管理のもとで食後120分間の血糖値を経時的に測定した結果、納豆食は米飯食に比べ常に低い値であり、食後60分では有意に血糖値が抑制されていることが確認されました。さらに、納豆食は大豆食と比較しても、その抑制効果が強い傾向にありました。

石川篤志ら, 納豆、大豆が健常成人の食後血糖値に与える影響. 生活衛生, 2009.53(4), 257-260, DOI:10.11468/seikatsueisei.53.257

食後血糖値の上昇抑制

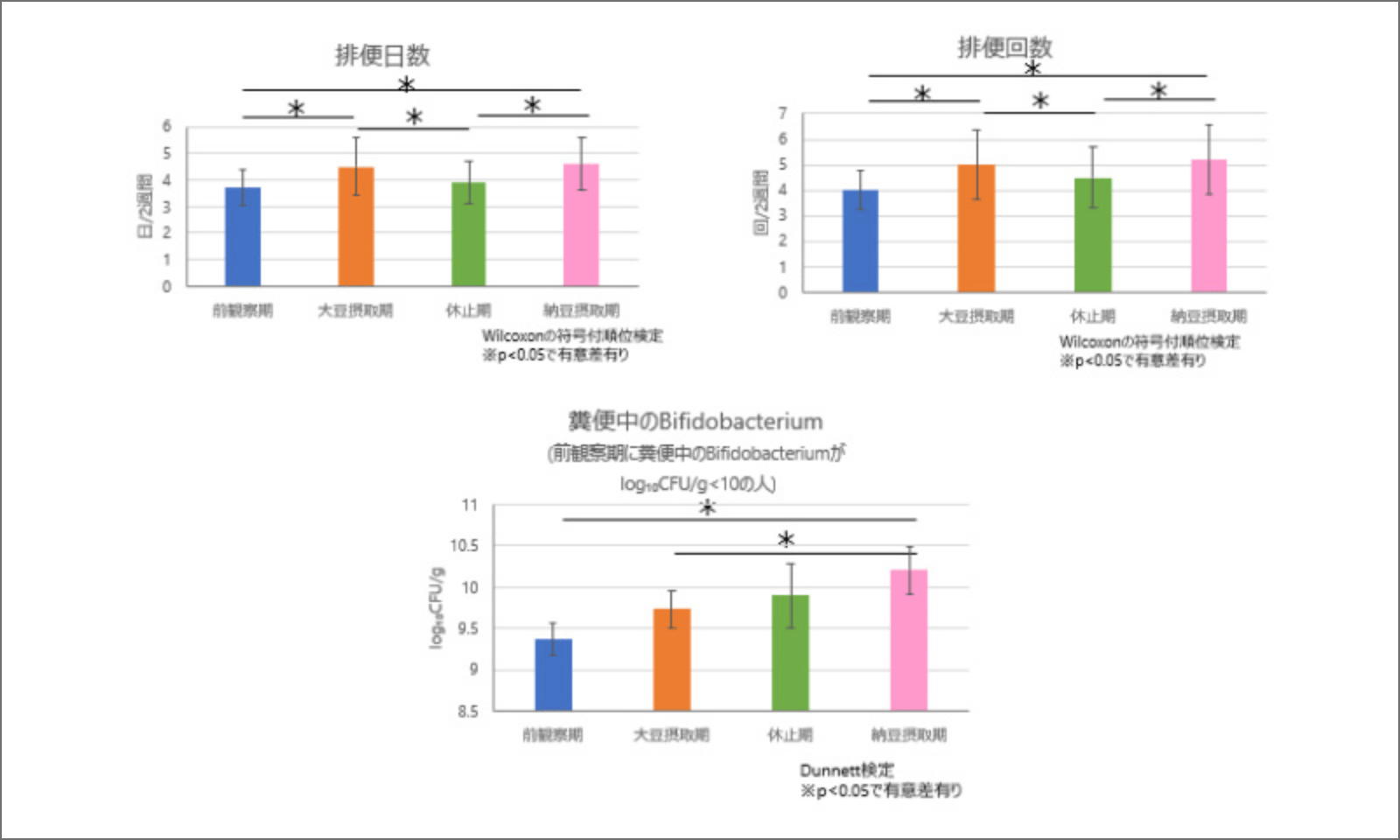

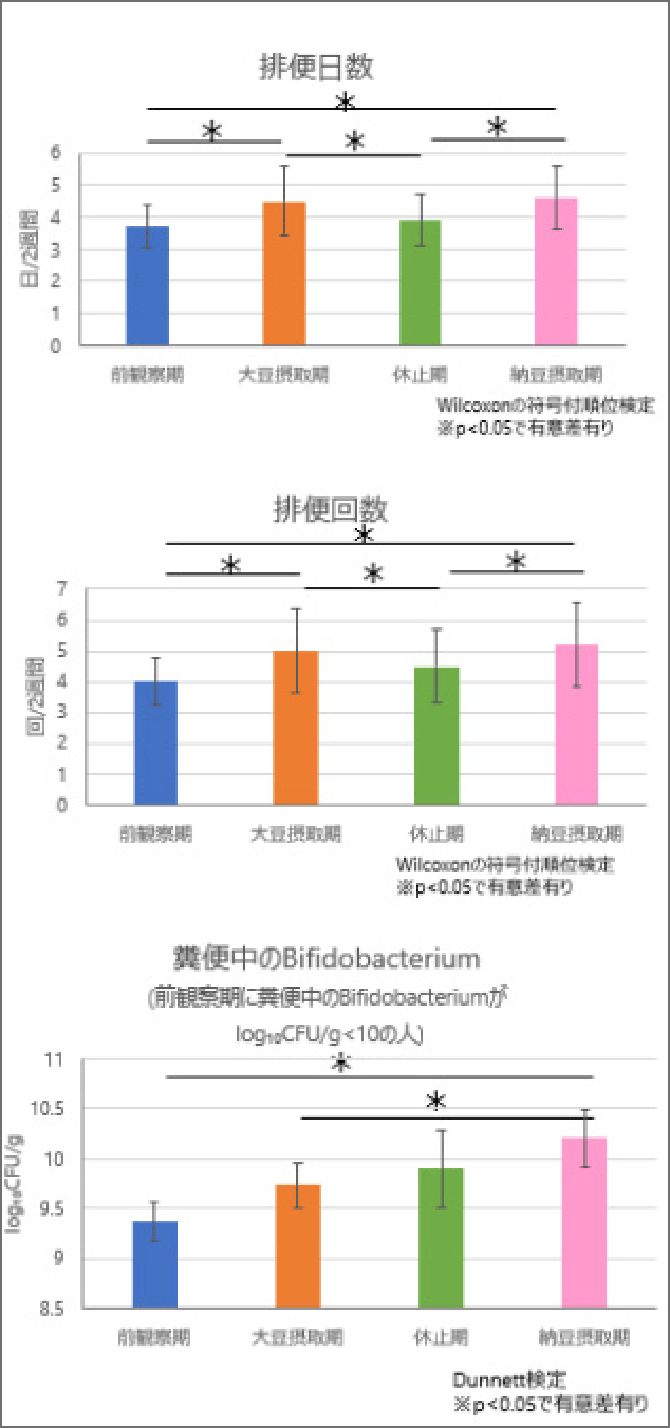

納豆の摂取により、善玉菌の一つであるビフィズス菌が増加したり、排便が改善するという研究報告がされています。そこで、納豆摂取による整腸作用を検討しました。

排便回数が少ない健常女性を2群にわけ、前観察期間、納豆もしくは大豆摂取期間、被検食を摂取しない休止期間、摂取食品を交換して摂取した期間をそれぞれ2週間ずつ設けました。

その結果、納豆摂取期と大豆摂期の両方で、前観察期や休止期と比較して、排便日数や排便回数が有意に増加しました。また、前観察期において糞便中のビフィズスが少ない人では、納豆摂取期では、大豆摂取期または前観察期と比較して、ビフィズス菌が有意に多いことが明らかになりました。

以上の結果から、納豆を摂取することによりビフィズス菌が少ない人では、善玉菌の一つであるビフィズス菌が増加することが示されました。

竹村浩ら, 納豆菌 Bacillus subtilis MC1 芽胞を含む納豆の摂取が健常成人女性の排便および糞便内菌叢に及ぼす影響. 生活衛生, 2009.53(1), 11-18, DOI:https://doi.org/10.11468/seikatsueisei.53.11

ミツカングループで実施した研究成果