ミツカングループのルーツは江戸時代に遡ります。当時江戸で「すし」が流行っていることを目の当たりにした創業者中埜又左衛門が、「酒粕から酢をつくる」ことから事業が始まりました。

お酢は、「麹菌」「酵母」「酢酸菌」など、微生物たちの働きでいくつもの発酵を経て、つくられます。この基本的なしくみは、江戸時代の創業から200年以上経った今も変わっていません。

創業以来培ってきた「発酵」という自然の力を使った技術で、おいしさと健康を引き出していきます。

お酢の研究

お酢は「すし」をはじめ様々な「和食」料理はもちろん、ソース、マヨネーズ、ドレッシング、ケチャップなどにも使われており、アメリカではホワイトビネガー、イギリスではモルトビネガー、イタリアではバルサミコ酢がポピュラーです。このようにお酢は世界中で使われています。

このように様々な料理のおいしさに貢献している「お酢」について、ミツカングループでは様々な研究を続けております。

お酢は、糖質を含む食材を原料として、それをアルコール発酵させた後、酢酸菌の力によって発酵させた液体調味料で、いわゆる「発酵食品」であり、当社では「酢酸菌」を1000株以上保有し、世界で初めて酢酸菌のゲノム解析をするなど酢酸菌の研究をしています。

また、お酢の特徴である酸味の感じ方を科学的にとらえ、多種多様なお酢のおいしさを追求するとともに、健康機能の研究にも取り組んでおります。

ミツカングループは皆様に商品やメニュー、様々な情報発信を通して、おいしさと健康をご提供するべく、これからも発酵技術と微生物をはじめ様々な研究を続けて参ります。

お酢づくりの研究

醸造酢へのこだわり

穀類、果実、野菜、その他農産物、はちみつ、アルコール、砂糖類を原料に酢酸発酵させた液体調味料であって、かつ、氷酢酸または酢酸を使用していない「醸造酢」にこだわり、おいしいお酢をつくることにこだわっています。

発酵へのこだわり

ミツカングループでは、時代の変化やニーズに応じた商品をご提供するために、よりよい製造方法や発酵技術を研究し、商品の特徴に沿って、3つの発酵方法を使い分けるなど、製造方法についてもこだわっています。創業以来の伝統製法ならではの良さは活かしつつ、デジタル技術も取り入れ、生産工程の見える化を進めることで、エネルギー効率や生産効率(安定的な生産)を高めています。

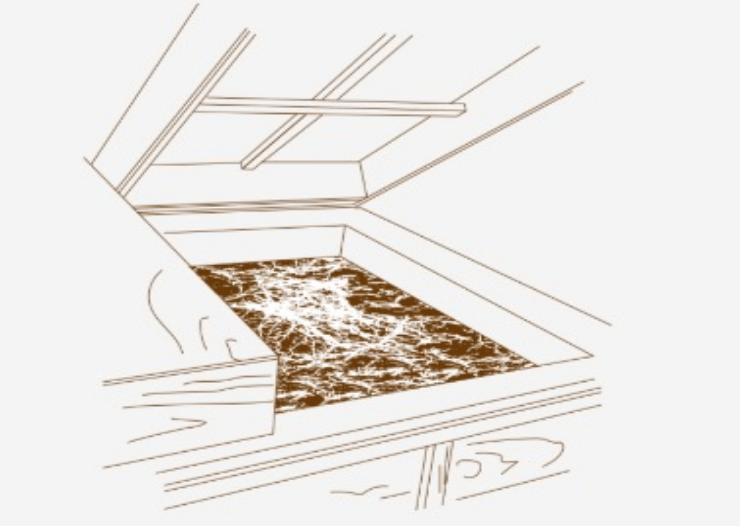

静置発酵(表面発酵)

江戸時代から200年以上続く伝統的な発酵技術で、桶の仕込み液表面に酢酸菌膜を張らせて酢酸発酵させる方法です。じっくり時間をかけて発酵させるため、素材の香りが残り、熟成感がでます。そのため、おすし屋さん等、プロの料理人の皆様に活用頂いている商品や、伝統の味をお届けする商品を中心に活用しています。ミツカングループでは創業時の技術を継承するとともに、菌膜の選定、発酵管理、最適な発酵期間、新たな特徴を持つ酢酸菌株を分離する等、様々な側面でさらなる進化を追求しています。

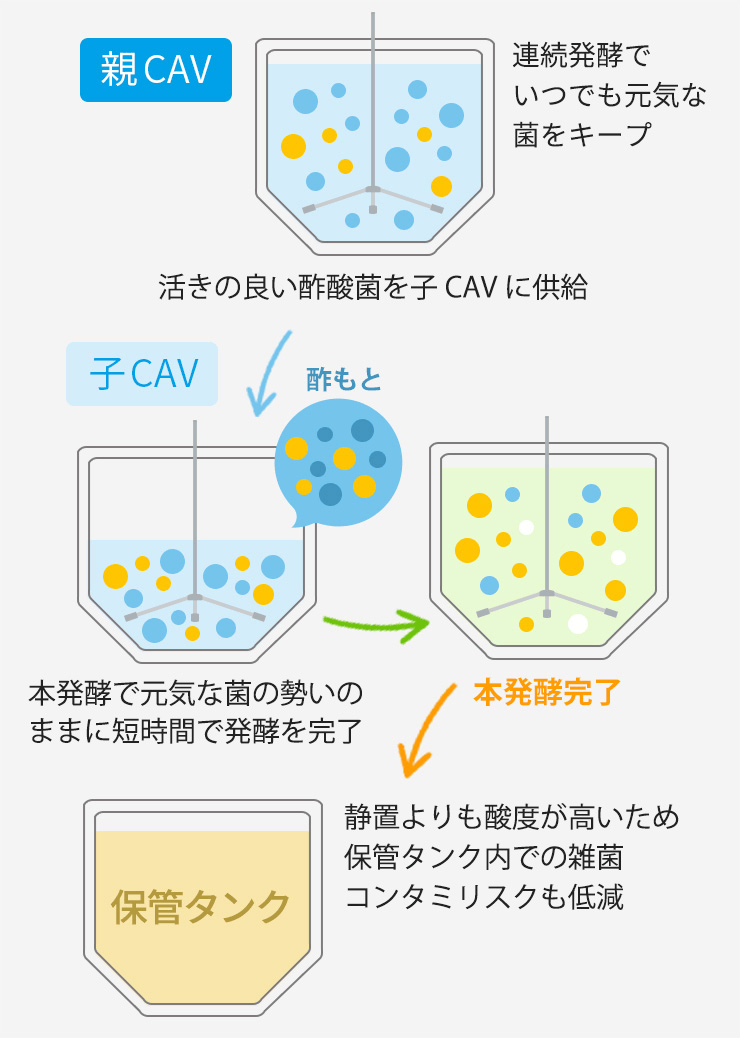

連続キャビ発酵(深部発酵)

発酵槽中の仕込み液を通気かく拌しながら、酢酸発酵させる方式で、静置発酵に比べて、比較的短い期間で高酸度のお酢をつくることができます。そのため、穀物酢や米酢など糖類が少なく、生産量の多い食酢を中心に活用しています。

衛星キャビ発酵(深部発酵)

日本では、連続キャビ発酵をさらに進化させ、連続発酵により新鮮な菌を維持しながら、その新鮮な菌をもとに複数種類のお酢を同時に短時間で発酵させるという、独自の発酵方法を生み出しています。これにより、静置発酵や連続キャビ発酵では不可能な高糖度での発酵も可能となり、高品質なお酢の発酵に活用しています。

ミツカングループでは、安定的に高品質なお酢をご提供するために、製造工程、設備、作業者の教育等の徹底的な衛生管理を行い、必要な酢酸菌以外の菌(乳酸菌等)の発生や混入を回避しています。また、品質を高めるための新たな製法も探求し続けています。ミツカングループでは創業時の技術を継承するとともに、菌膜の選定、発酵管理、最適な発酵期間、新たな特徴を持つ酢酸菌株を分離する等、様々な側面でさらなる進化を追求しています。

このように様々なこだわりのもと、おいしさと健康を両立させた食酢の品質の探求(メニュー特性ごとのおいしさ、健康効果のさらなる解明など)や、多種多様なニーズにお応えするべく、引き続きグローバルに研究・技術開発に取り組んでまいります。

納豆菌の研究

地域や製造方法に特徴を持った様々な納豆が、日本国内には多く存在します。国外でも、納豆と同じような大豆の発酵食品は数多く存在しており、多くの人に親しまれています。

納豆や大豆の発酵食品の健康への効果や機能など、様々な情報が発信されていますが、どうすればおいしい納豆ができるのか、おいしくなるのか、なぜ体にいいのかについて、分かっていないことが多くあります。

当社は納豆事業に参入以来、おいしさはもちろん納豆のさまざまな健康機能、納豆菌についての研究を続け、お客様の声(ご要望)も活かしながら商品づくりにつなげています。

<納豆由来のビタミンK2が骨形成に深く影響>

ビタミンK2を豊富に含み、カルシウムが骨になるのを助ける骨たんぱく質(オステオカルシン)の働きを高め、おいしさを兼ね備えた納豆をつくることのできる理想的な納豆菌を選び出し商品化

<いつでもにおいを気にせず食べられる納豆を>

納豆特有の気になるにおい(低級分岐脂肪酸)を発生させない納豆菌「N64菌」を約2万の納豆菌の中から探し出し、においを抑えた納豆の商品化

<これまでにない食感の納豆>

納豆菌の個性は千差万別であり、常に研究をし、ライブラリーを守り続けているからこそ発見できた、豆がやわらかな納豆をつくり出す菌。非常に不安定な菌性質である納豆菌でありながら、培養方法を何ヶ月も研究し、ようやく安定供給を実現し商品化

関連リンク

ビタミンK2量を向上させる「ほね元気」が納豆で初の特定保健用食品に│研究開発│各部門が大切にしていること│ミツカングループ (mizkan.co.jp) 気になる納豆のにおいを抑え大ヒット商品「におわなっとう」を開発│研究開発│各部門が大切にしていること│

ミツカングループ (mizkan.co.jp) ごはんに近いやわらかさ新食感の納豆「とろっ豆」を開発│研究開発│各部門が大切にしていること│ミツカングループ (mizkan.co.jp) ミツカン 納豆の安全安心|納豆の豆知識|ミツカン (mizkan.co.jp) 納豆まめ知識|納豆の豆知識|ミツカン (mizkan.co.jp)