基本的な考え方

ミツカングループは、2014年の米国でのパスタソース事業の買収で、純売上における海外売上比率が50%を超え、

従来、日本に大きく依存していた事業構造も、日本+アジア、北米、欧州の3つのエリアに分散が図られてきています。

ミツカングループは、急速にグローバル化が進む中で、距離や時間を克服しながら、

「ミツカンらしい経営による持続的な成長」を実現するために、「ミツカンのコーポレートガバナンス」の構築、進化、浸透に取り組んでいます。

健全な経営のための

意思決定・説明・監査の仕組み

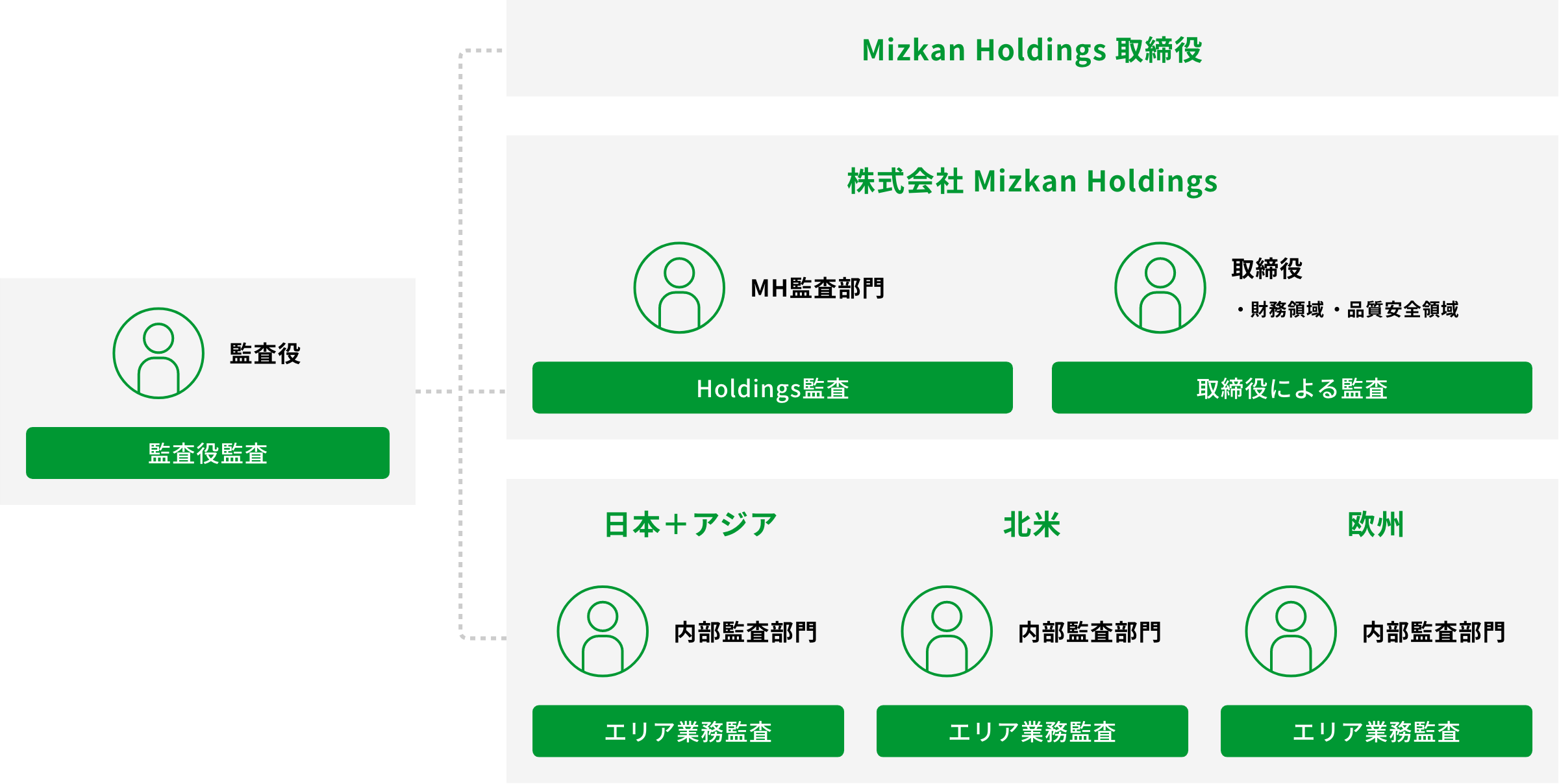

監査体制

ミツカングループの監査は、次の4つの領域となっています。

監査役監査:常勤・社外監査役による経営の執行状況の監査

取締役(監査担当)による監査:ミツカンの知見・経験を持つ取締役による監査

Holdings監査:Mizkan Holdings監査部門が、各エリアの執行の状況、ルール、役割の状態を監査

エリア業務監査:エリア事業主体で自己浄化を図るための監査

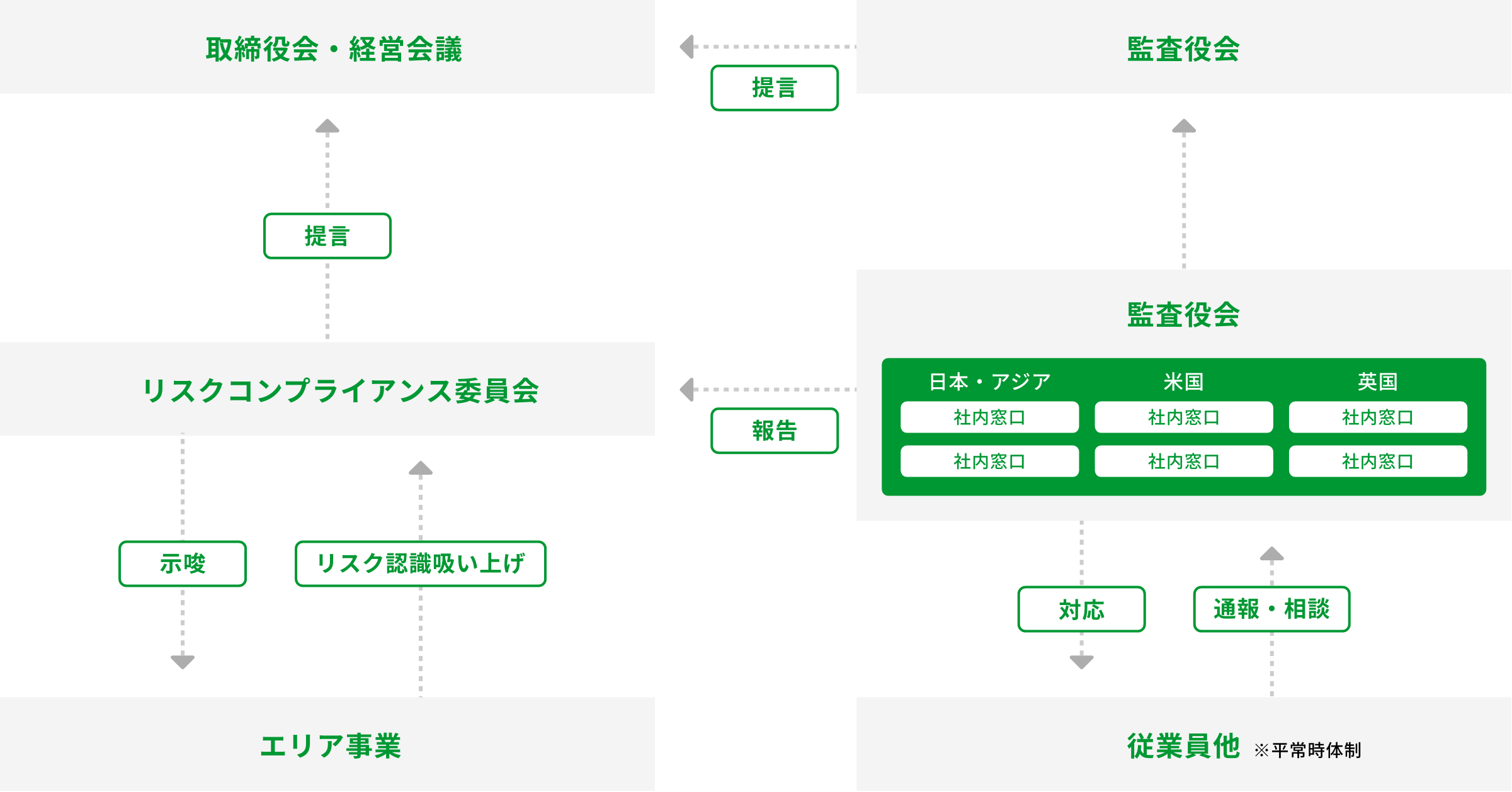

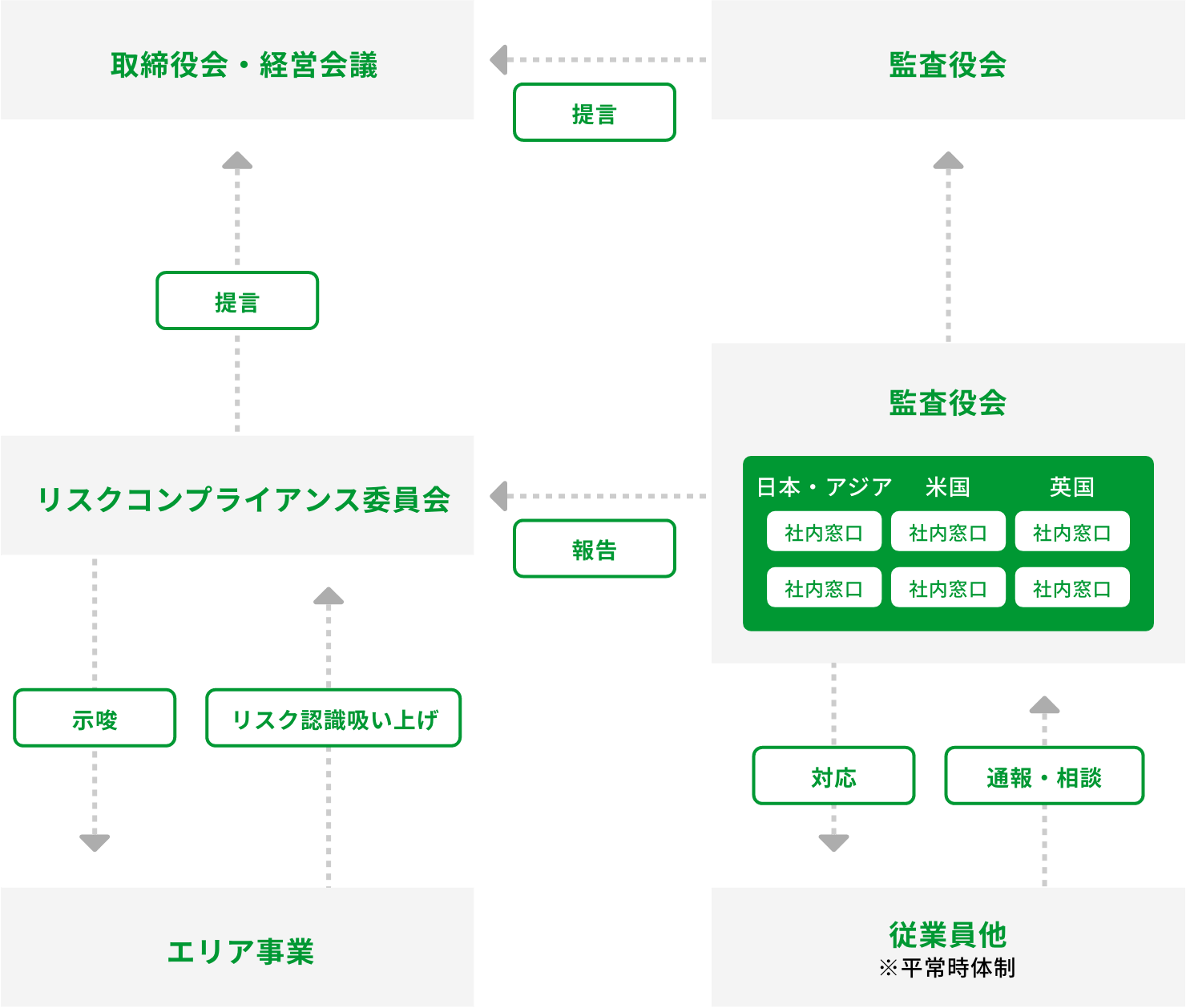

リスクマネジメント体制

ミツカングループのリスク管理体制の基礎として、リスクコンプライアンスポリシー、プロシージャに基づき、リスクマネジメント規程を定め、ミツカングループの存続基盤を揺るがしかねないリスクに対しては、総力を結集して被害を最小限に食い止めることができる体制、仕組みの構築と、未然防止策の拡充を図っています。

その1つとして、Mizkan Holdings取締役及びミツカングループ各エリア事業のCFOを委員とするリスク・コンプライアンス委員会を設置し、各エリアのリスク認識に対する提言を行うことで、リスクの最小化を図っています。また、不正行為の未然防止、早期発見及び是正を図り、コンプライアンス経営の強化に資することを目的として、各国に、内部通報窓口を設置しています。

資料リンク

※The requirement to publish a tax strategy was part 2 of Schedule 19 of the UK Finance Act 2016.